切削加工の歴史を見て学ぶことができる三共工作機械資料館をご存じですか。

この記事を書いた私は工具メーカーでの営業・マーケティングの経験を活かし、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」を2020年から運営しています。

歴史的な工作機械が多数展示されている三共工作機械資料館で見て学ぶことができる切削加工の歴史について記事を執筆しました。

本記事では三共工作機械資料館に訪問し、現地で見て学ぶことができる切削加工の歴史に関する展示を紹介しています。

この記事を読むことで、工作機械を中心とした切削加工の歴史が学べる施設としての三共工作機械資料館の魅力を知ることができます。

切削加工の歴史を見て学ぶことができる三共工作機械資料館とは

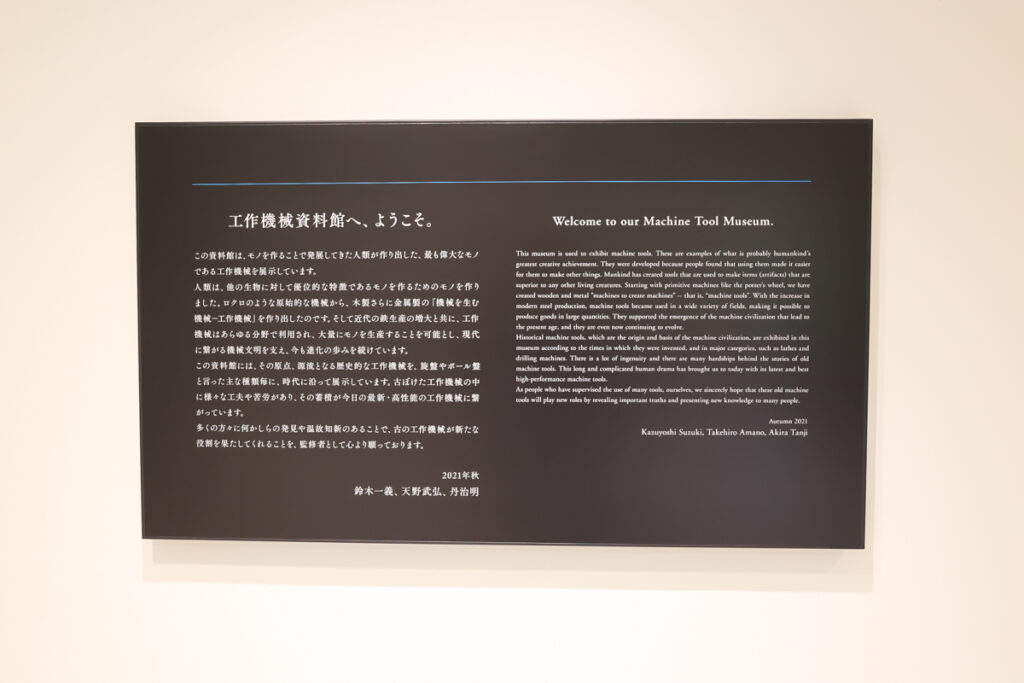

切削加工の歴史において重要な工作機械を中心とした展示物を見ることができるのが三共工作機械資料館です。

工作機械だけでなく切削工具や測定機器、機構模型なども見ることができます。

三共工作機械資料館の歴史的工作機械群は2023年度に機械遺産に認定されており、工作機械の貴重な展示施設です。

また、一部の工作機械は動態保存されており、実際に動いているところを見ることができます。

三共工作機械資料館の概要は下記です。

| 施設名 | 三共工作機械資料館 |

| 運営会社 | 株式会社三共製作所 |

| 工作機械展示点数 | 88台 |

| 所在地 | 〒439−0018 静岡県菊川市本所2290 |

| アクセス方法 | ・JR「菊川駅」よりタクシーで約8分 ・JR「掛川駅」よりタクシーで約25分 ・東名「菊川IC」より車で約6分 |

| 開館日 | 2021年11月24日 |

| 開館時間 | 10:00~16:00 土日祝日および年末年始は休館 |

| 入場方法 | 入場料無料・事前予約制* *公式サイトよりメールでの予約が必要 |

| 公式サイト | 三共工作機械資料館 公式サイト |

事前予約制で平日のみの開館であるため、事前にスケジュールを調整して訪問する必要があります。

三共工作機械資料館で切削加工の歴史を見て学ぶ

切削加工の歴史において重要な工作機械を中心とした展示物を見て学ぶことができる三共工作機械資料館の情報を紹介していきます。

見学ルートに沿って、マニアックな部分も含めて気になるポイントを紹介していますので、参考にしていただければと思います。

三共工作機械資料館のエントランス

三共工作機械資料館のエントランスから紹介していきます。

エントランスには2023年8月7日に日本機械学会に認定された「機械遺産認定証」が展示されていました。

機械遺産の名称は「三共工作機械資料館所蔵の歴史的工作機械群」です。

17~20世紀に製造された137台のコレクション(保存・収集された機械)が機械遺産として認定されています。

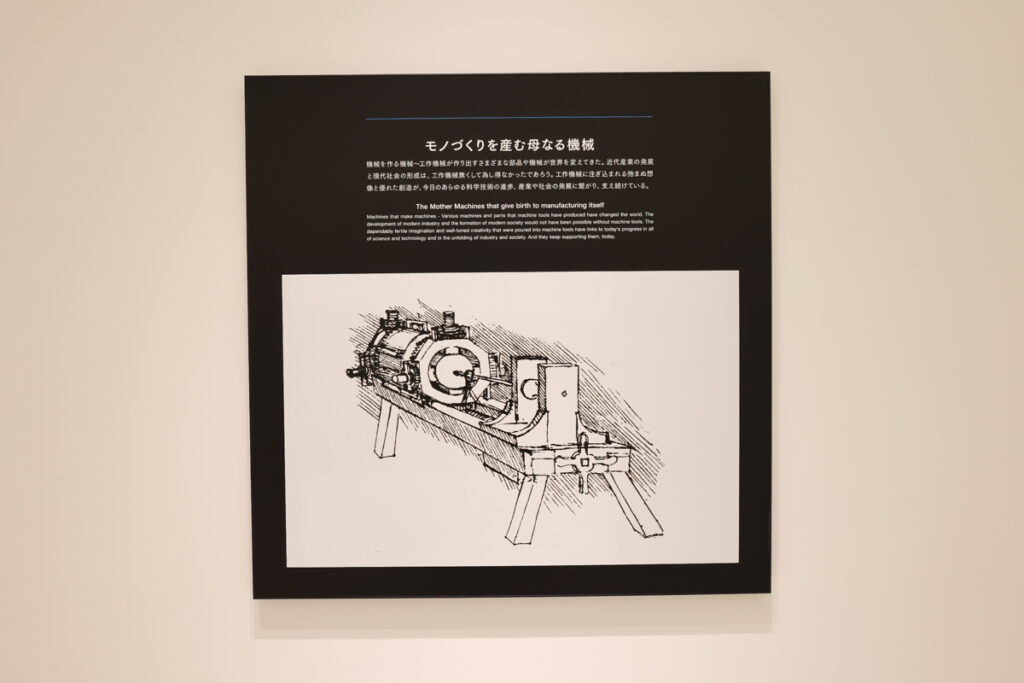

「モノづくりを産む母なる機械」として工作機械を説明したパネルがありました。

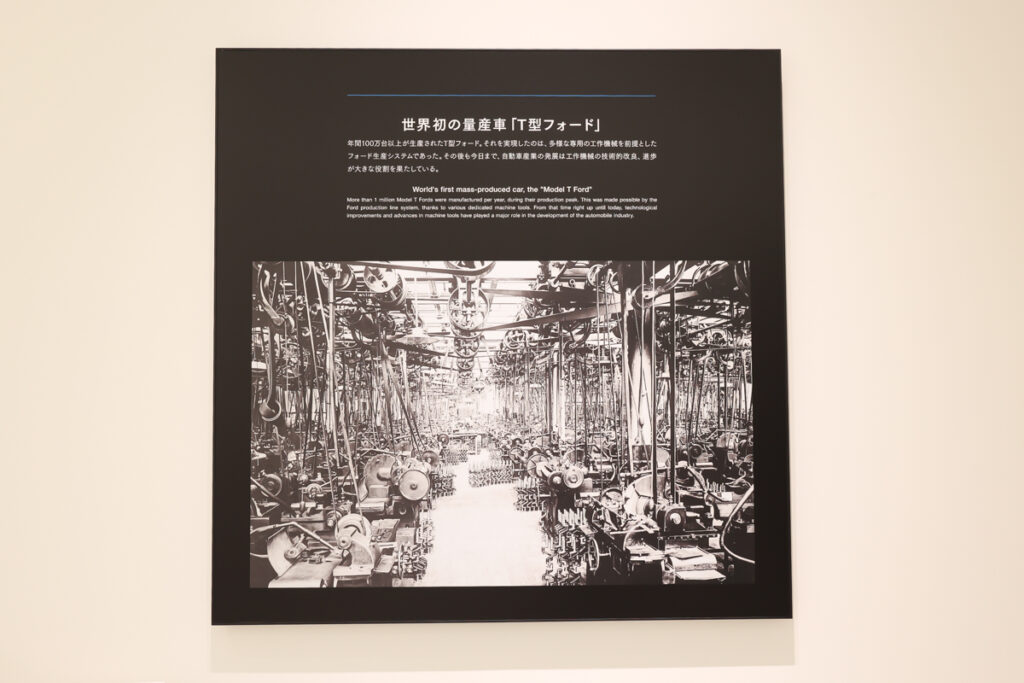

世界初の量産車「T型フォード」について解説されたパネルがありました。

写真は当時の自動車部品工場の様子で、クランクシャフトを製造しています。

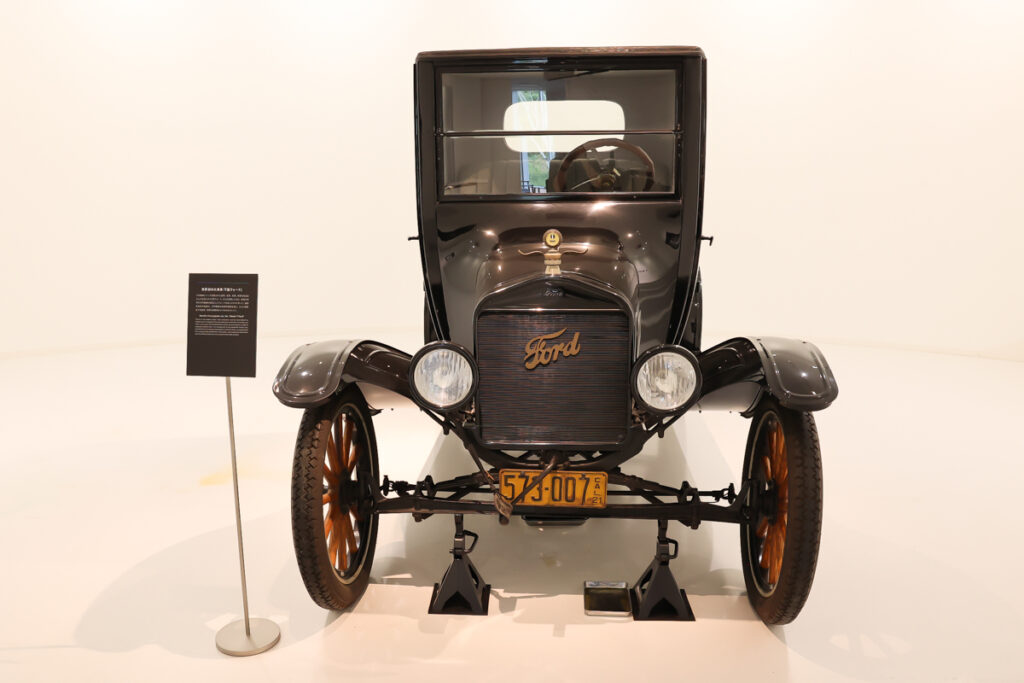

エントランスにはT型フォードが展示されています。

20世紀初頭、フォード・モーター社がT型フォードで自動車の量産に革命を起こしました。

複数の工作機械によって量産加工を実現し、精度が高く均一な部品が生産できたことで自動車の品質が向上しました。

工作機械は自動車工業にとって不可欠な存在として発展していきました。

三共工作機械資料館の工作機械歴史(年表)

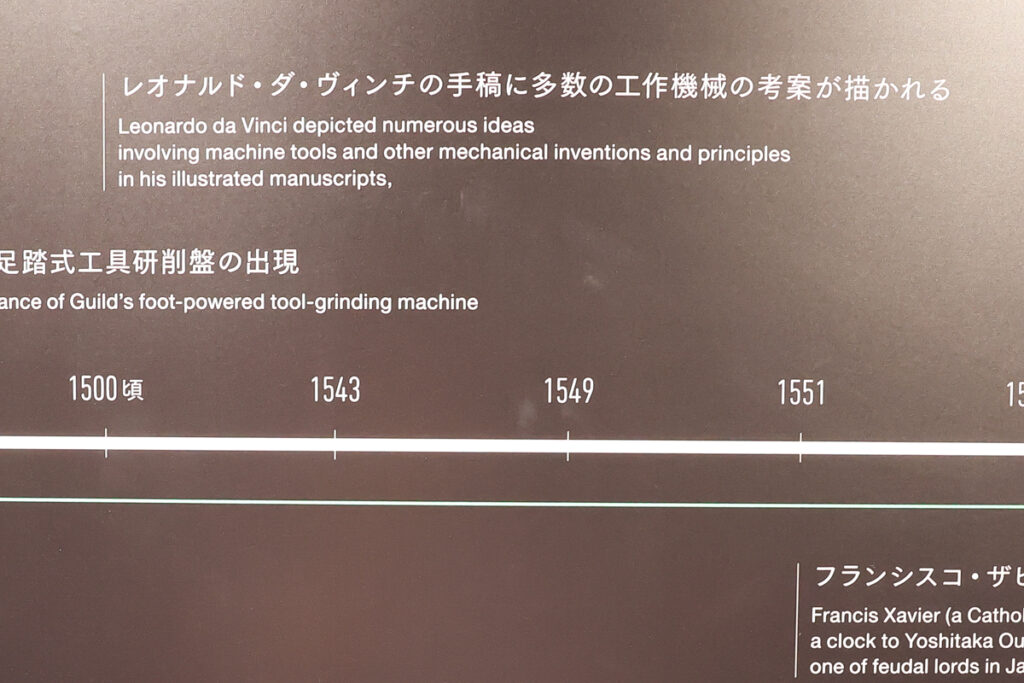

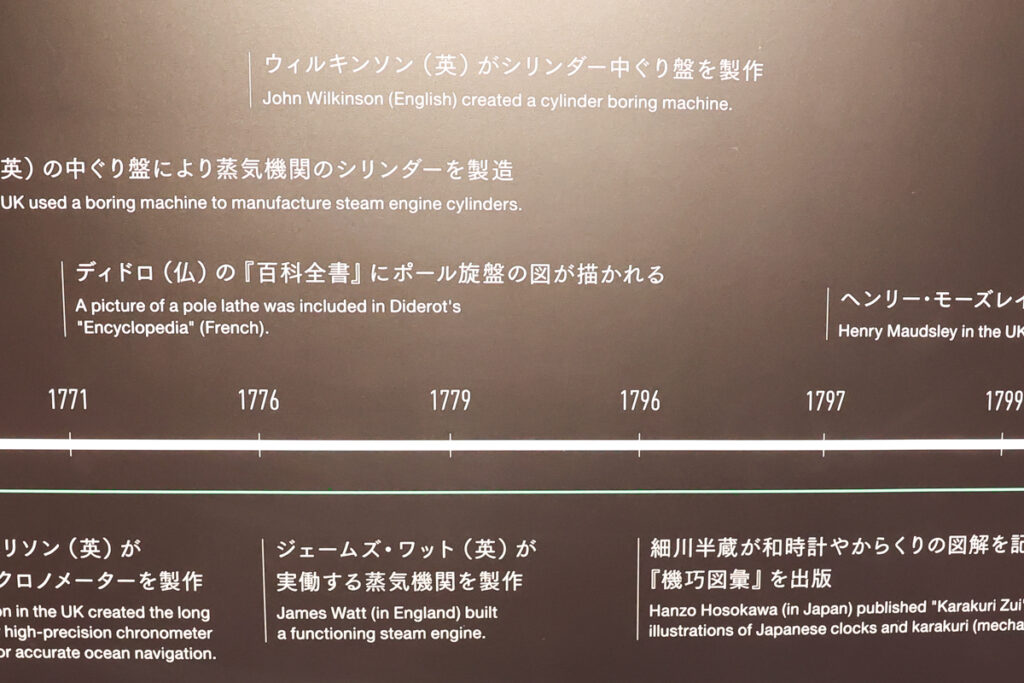

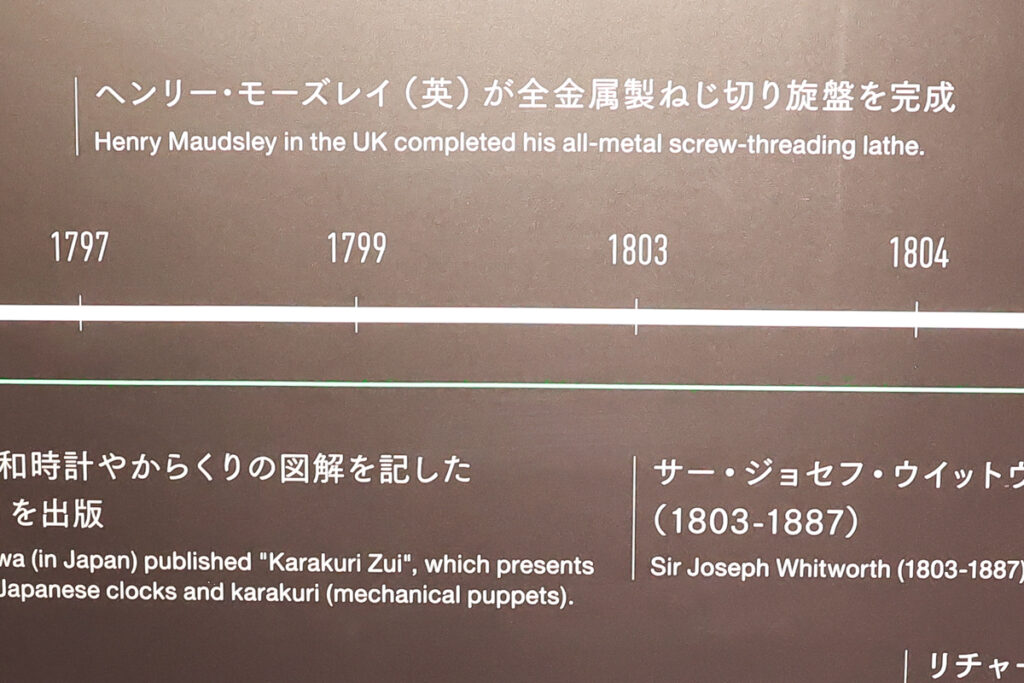

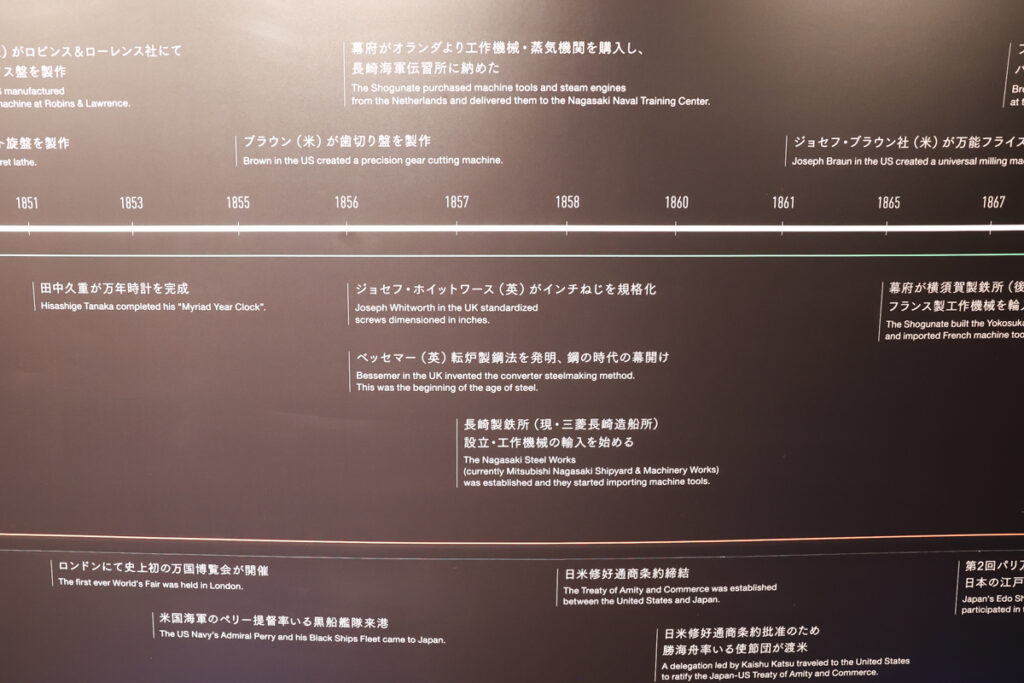

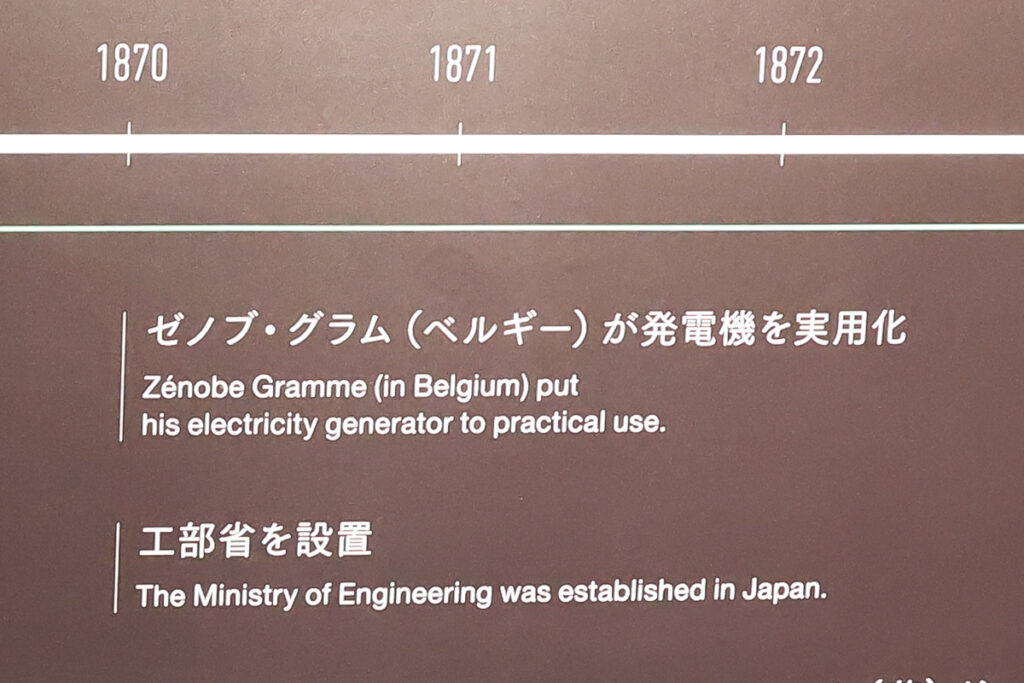

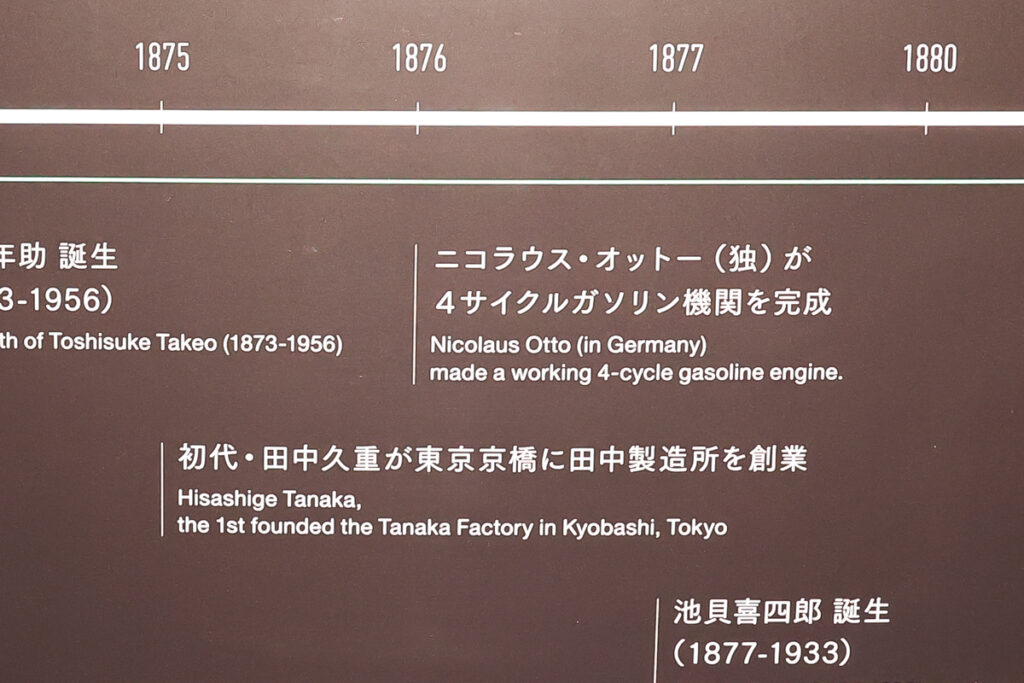

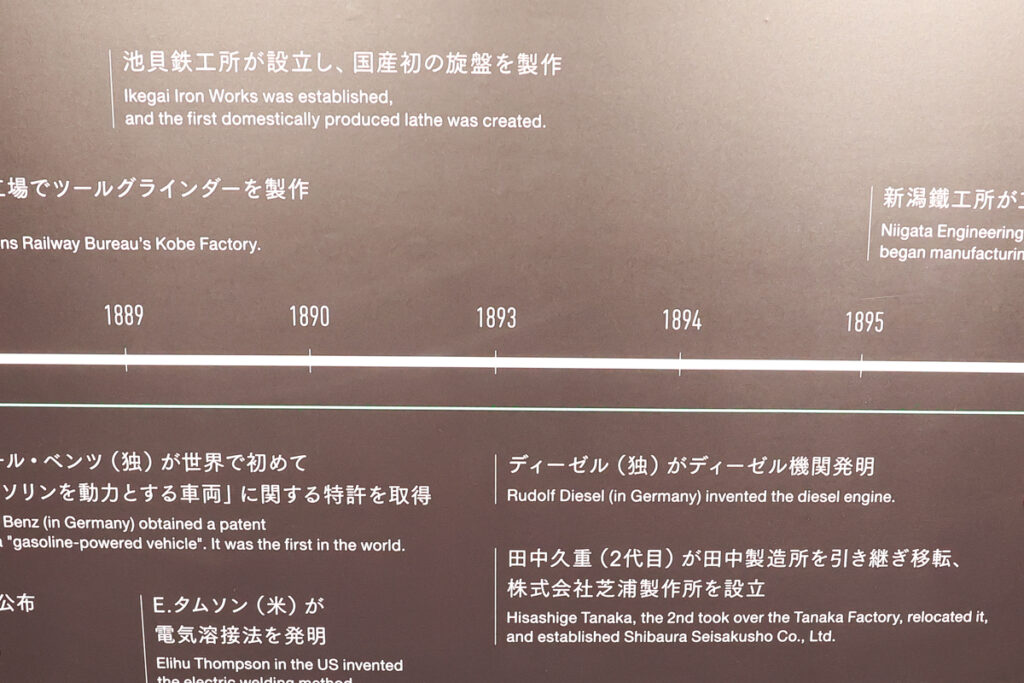

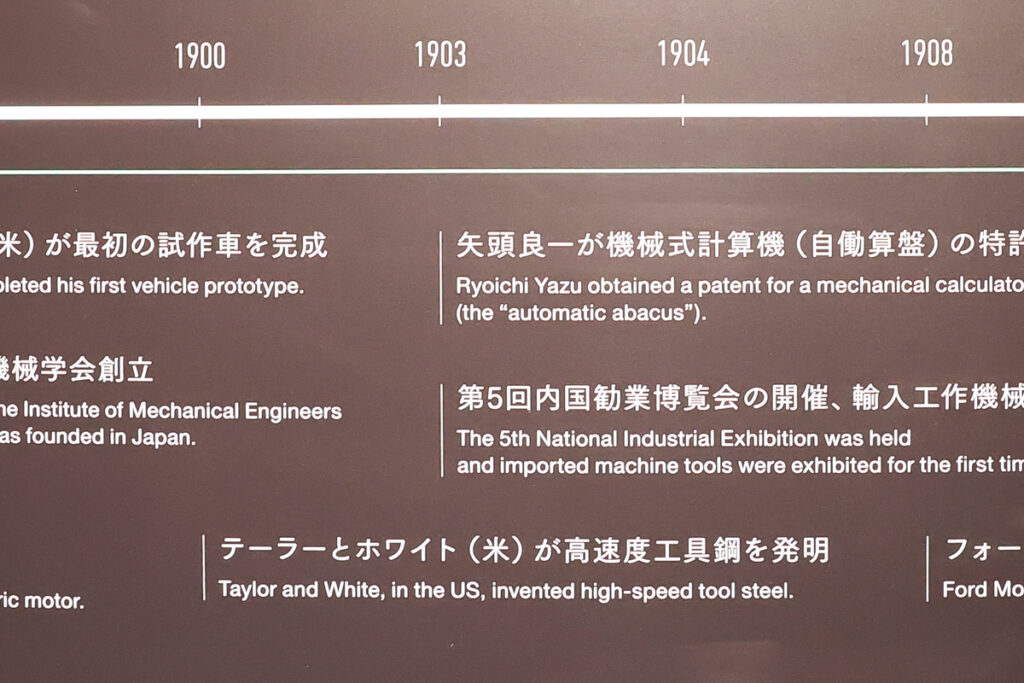

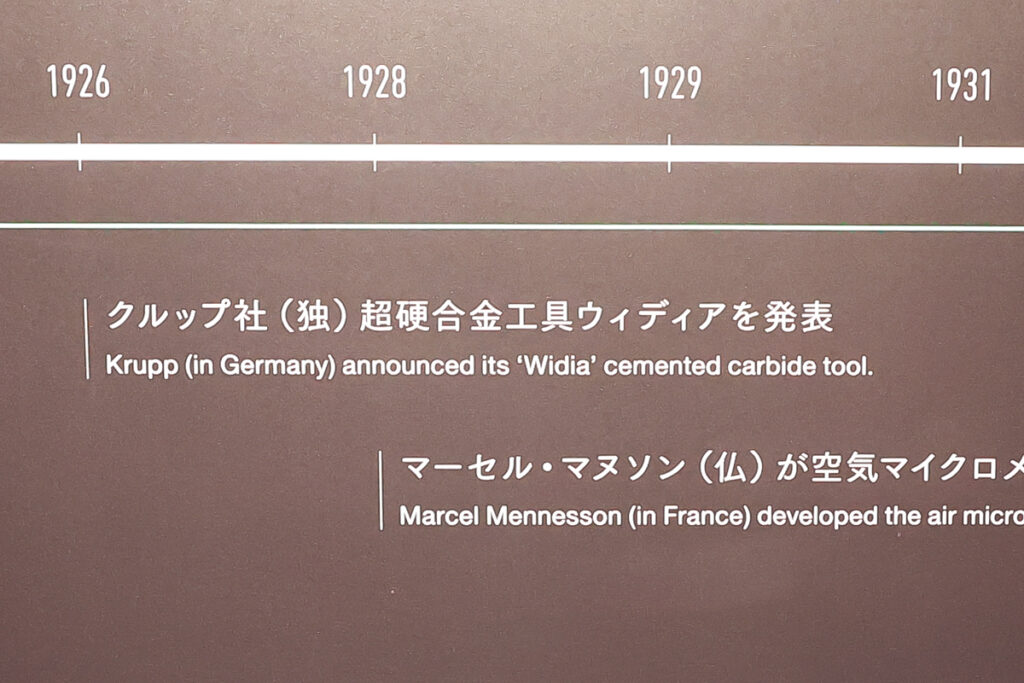

三共工作機械資料館のエントランスを抜けると、工作機械の歴史が年表で紹介されています。

切削加工の歴史を時系列で見れる貴重な資料です。

この年表を見ることで、日本の工作機械導入・製造が世界と比較してどれだけ遅れていたかを視覚的に知ることができるのではないでしょうか。

「イギリスにおける工作機械と切削加工の歴史」の記事などでも触れている歴史的イベントをピックアップして紹介します。

「レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿に多数の工作機械の考案が描かれる」が1500年頃で紹介されています。

「ウィルキンソン(英)がシリンダー中ぐり盤を製作」および「ジェームズ・ワット(英)が実働する蒸気機関を製作」が1776年で紹介されています。

「ヘンリー・モーズレイ(英)が全金属製ねじ切り旋盤を完成」が1797年で紹介されています。

「米国海軍のペリー提督率いる黒船艦隊来航」が1853年で紹介されています。

ペリー来航によって鎖国が終了したことで、日本の工作機械が発展し始めたといえるのではないでしょうか。

「幕府がオランダより工作機械・蒸気機関を購入し、長崎海軍伝習所に納めた」が1856年、「長崎製鉄所(現・三菱長崎造船所)設立・工作機械の輸入を始める」が1857年で紹介されています。

長崎製鉄所に輸入された竪削り盤はオランダ・ロッテルダムのNSBM社製で、「日本最古の工作機械」として1997年に国の重要文化財に指定されました。

現在は三菱重工 長崎造船所 史料館に展示されています。

「工部省を設置」が1870年で紹介されています。

工部省の役割の1つが殖産興業(しょくさんこうぎょう)の推進で、諸外国に対抗するため機械製工業など国家の近代化を進めることになり、日本の工作機械が発展するキッカケになりました。

「初代・田中久重が東京 京橋に田中製造所を創業」が1875年で紹介されています。

田中製造所には腕の良い旋盤工として池貝庄太郎がおり、のちに独立して池貝鉄工所が誕生しました。

「池貝鉄工所が設立し、国産初の旋盤を製作」が1889年で紹介されています。

年表を読み進めていくことで、ヘンリー・モーズレイのねじ切り旋盤完成から約100年後に初めて国産の工作機械が誕生したことを視覚的に理解できるのではないでしょうか。

さらに「田中久重(2代目)が田中製造所を引き継ぎ移転、株式会社芝浦製作所を設立」が1893年で紹介されています。

芝浦製作所は後に東京電機と合併し、東京芝浦電気となり、現在の東芝の基礎となりました。

「テーラーとホワイト(米)が高速度工具鋼を発明」が1900年で紹介されています。

「クルップ社(独)超硬合金ウィディアを発表」が1926年で紹介されています。

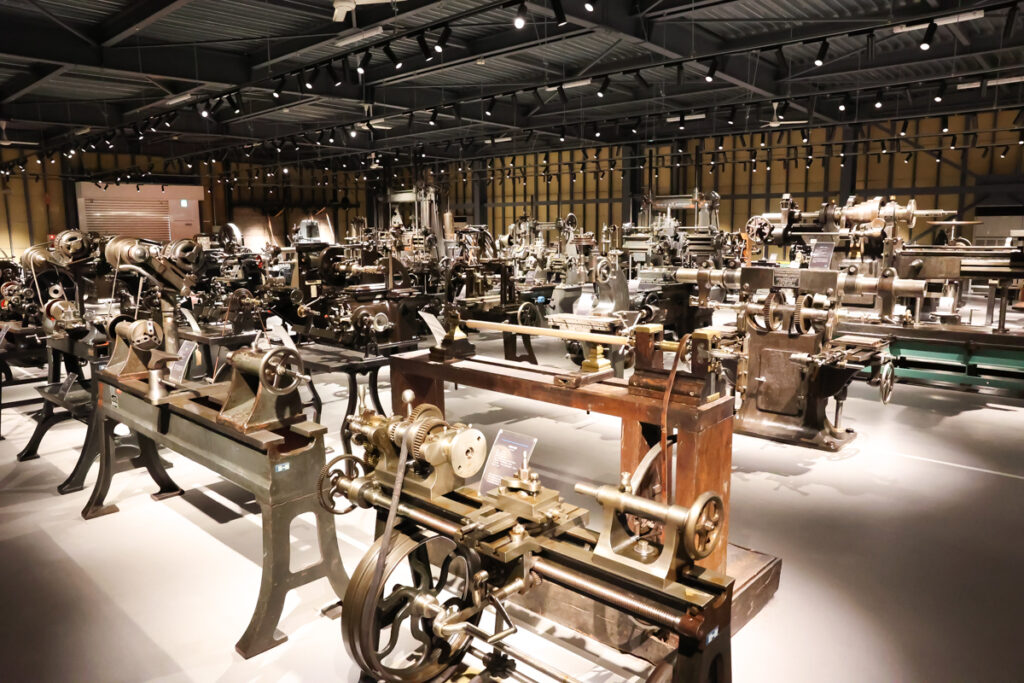

三共工作機械資料館の歴史的工作機械セレクション

工作機械歴史(年表)に続いて紹介するのが三共工作機械資料館の「歴史的工作機械セレクション」です。

「17世紀の木工旋盤に始まり20世紀に至る、実機で巡る工作機械の発達史」と紹介されています。

三共工作機械資料館の「歴史的工作機械セレクション」は展示方法に特徴があり、手前から奥にかけて製造された年代順に工作機械が並んでいます。

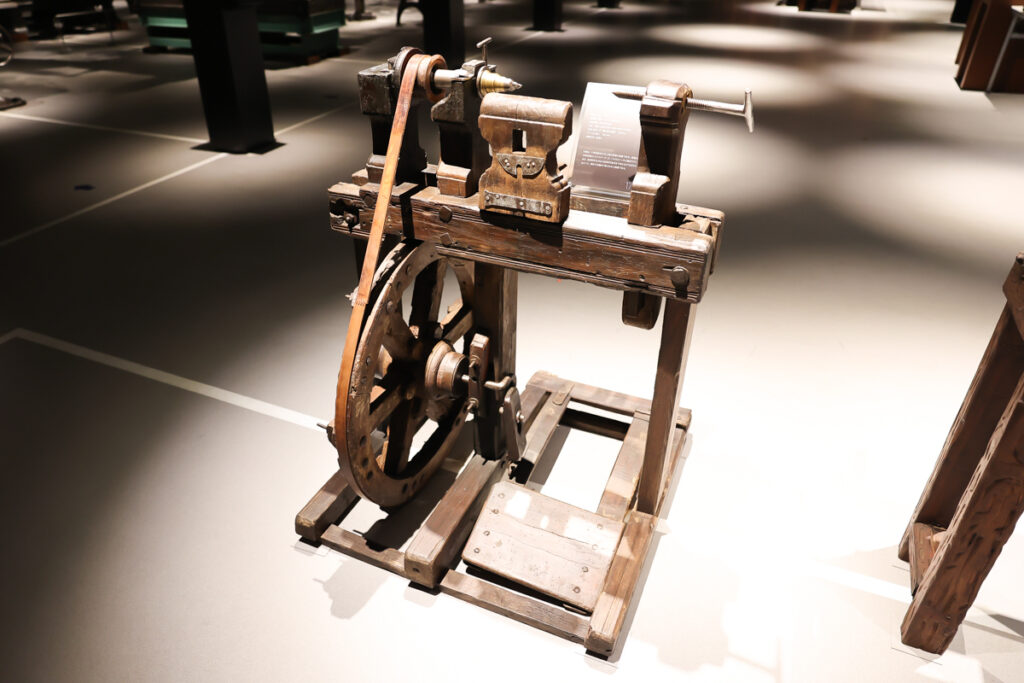

最も手前は「鐵の時代」として紹介され、1600年代に製造された貴重な木工旋盤が2台展示されています。

400年以上の前の木製旋盤が今も形を保っているのが驚きです。

1600年代にイタリアで製造された「木工旋盤」です。

1600年代後半にイタリアで製造された「足踏み木工旋盤」です。

「鐵の時代」に続くのが「1601-1800」の時代です。

この時代は「木から鉄へ」と紹介されています。

「1601-1800」に続くのが「1801-1900」の時代です。

この時代は「近代工作機械の誕生」と紹介されています。

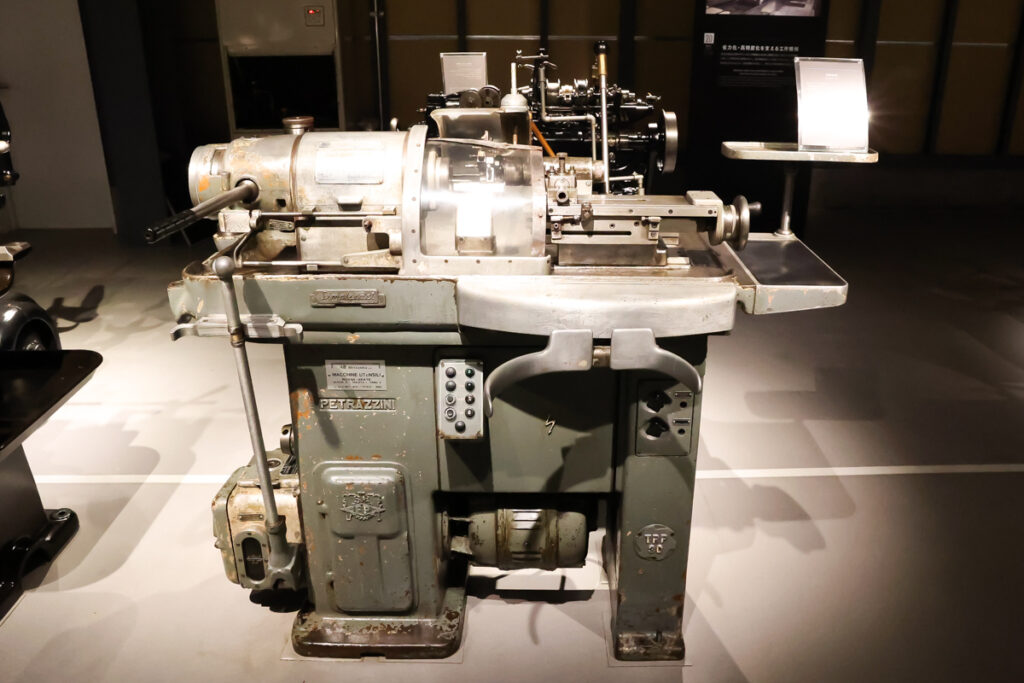

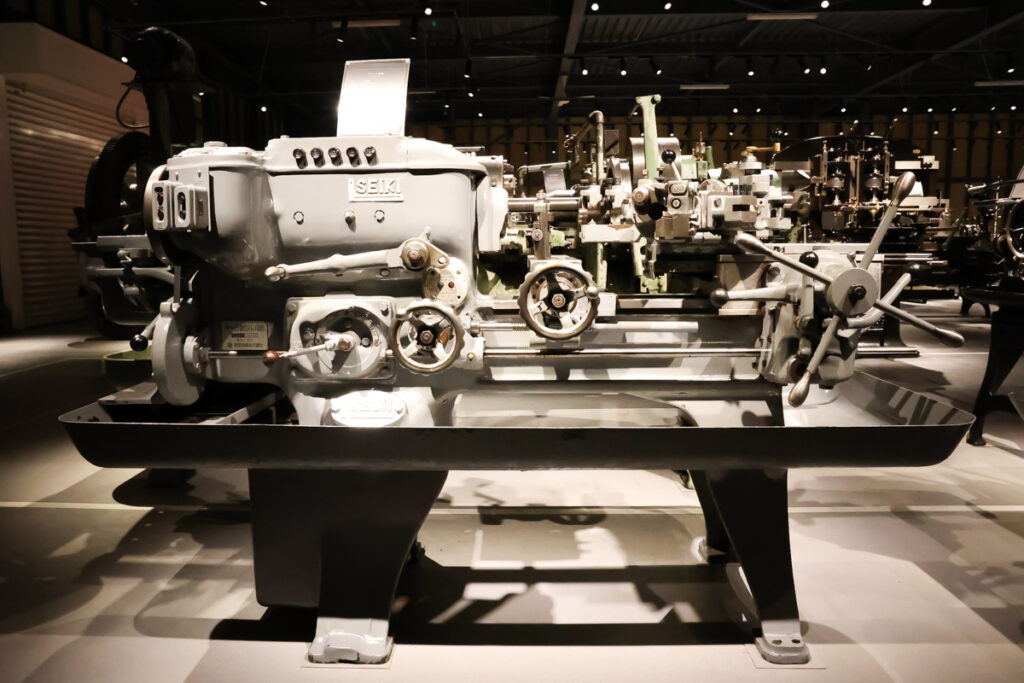

「1801-1900」に続くのが「1901-2000」の時代です。

この時代は「省力化・高精度化を支える工作機械」と紹介されています。

三共工作機械資料館の「歴史的工作機械セレクション」は年代順だけでなく、工作機械の種類ごとに分類されて展示されています。

展示物に対して左から「旋盤」「フライス盤」「中ぐり盤」「ボール盤」「平削り盤・形削り盤」「歯切り盤」「研削盤」で並んでおり、わかりやすいです。

工作機械の種類から加工方法を学ぶのに最適な展示方法だと思います。

工作機械を年代順・種類別で見ることができるこの展示方法は一見の価値ありです。

「研削盤」を除く展示の一部を紹介していきます。

旋盤

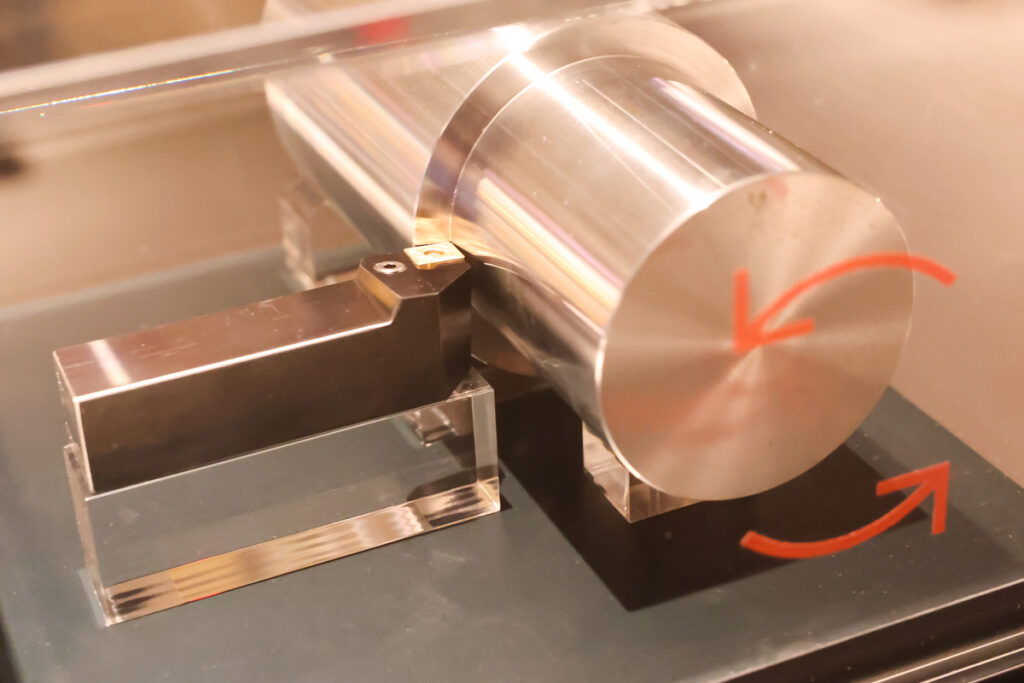

三共工作機械資料館では、工作機械の種類を説明するために加工方法がイメージできる切削工具と被削材が展示されています。

展示物に対して一番左が「旋盤」で「丸棒を削る」と紹介されています。

旋盤の加工方法がイメージできる切削工具と被削材の展示がこちら。

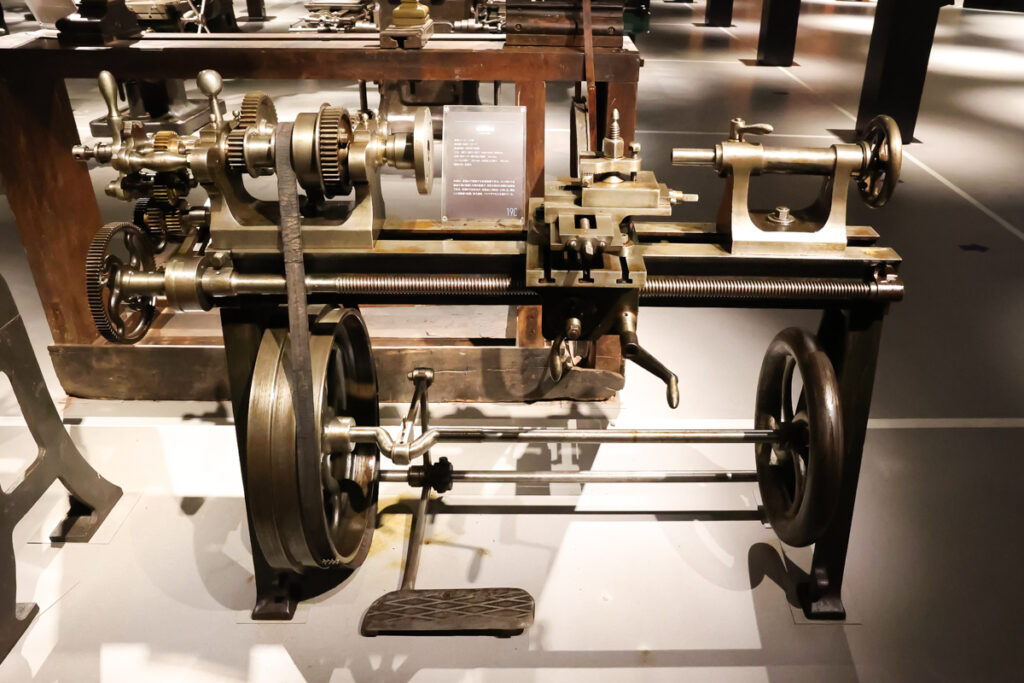

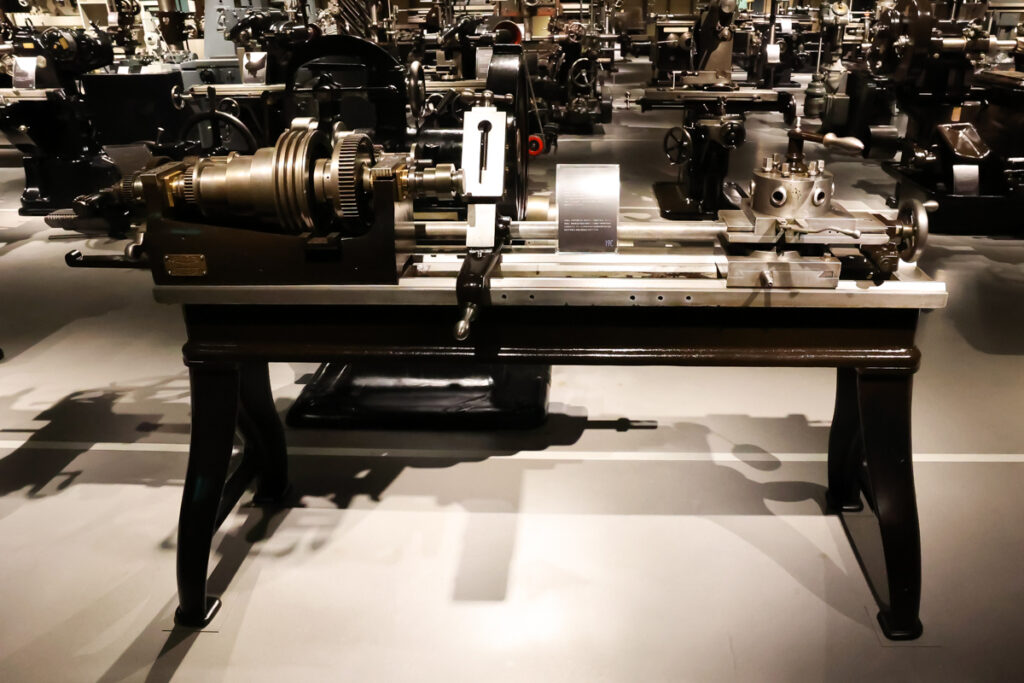

展示品の中で最も古い年代の機械式「旋盤」は1800年代初期にイタリアで製造された「足踏み旋盤」です。

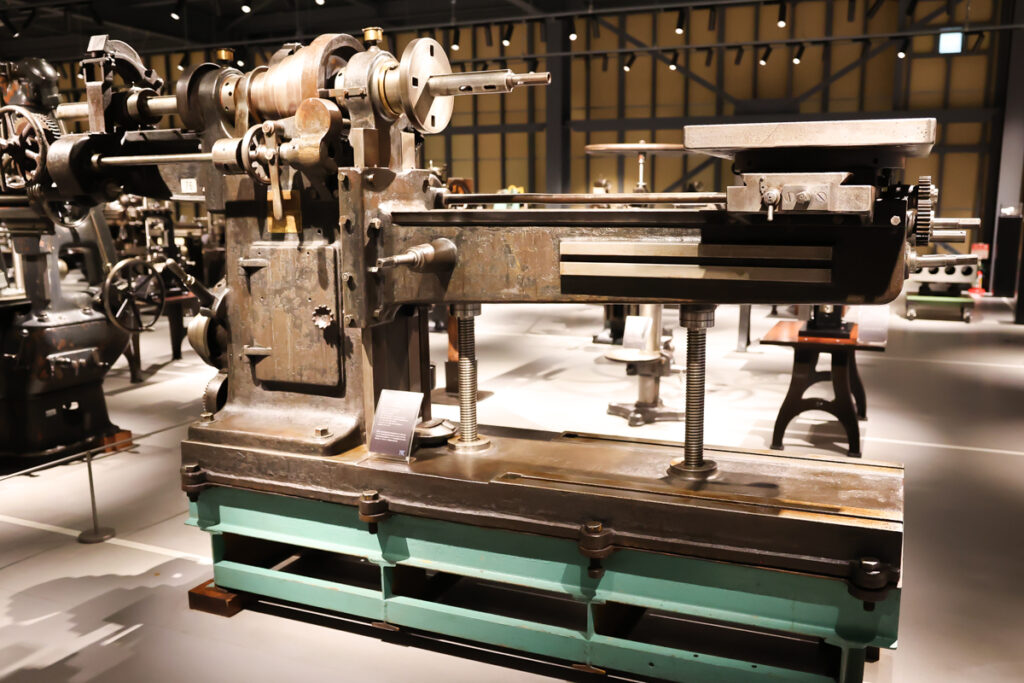

展示品の中で最も古い年代のラインシャフト駆動方式「旋盤」は1800年代初期にドイツで製造された「普通旋盤」です。

改造されて電動機が取り付けられています。

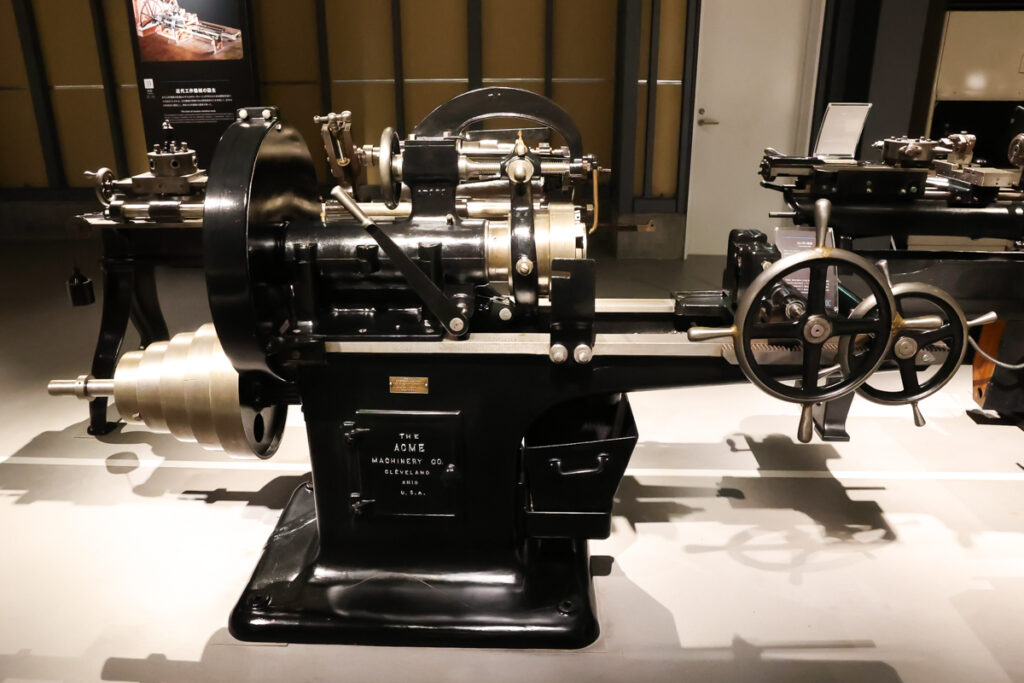

展示品の中で最も古い年代の「タレット旋盤」は1800年代後期にアメリカで製造されたものです。

このタレット旋盤には6つの切削工具を取り付けることができます。

展示品の中で最も古い年代の「ねじ切り旋盤」は1900年代初期にアメリカで製造されたものです。

展示品の中で最も古い年代の「自動旋盤」は製造時期不明のイタリアで製造されたものです。

この自動旋盤には8つの切削工具を取り付けることができます。

1936年設立の国産精機が製造した三番型と呼ばれる「タレット旋盤」で、1940年頃に製造されたものです。

三共工作機械資料館では数少ない国産の工作機械になります。

フライス盤

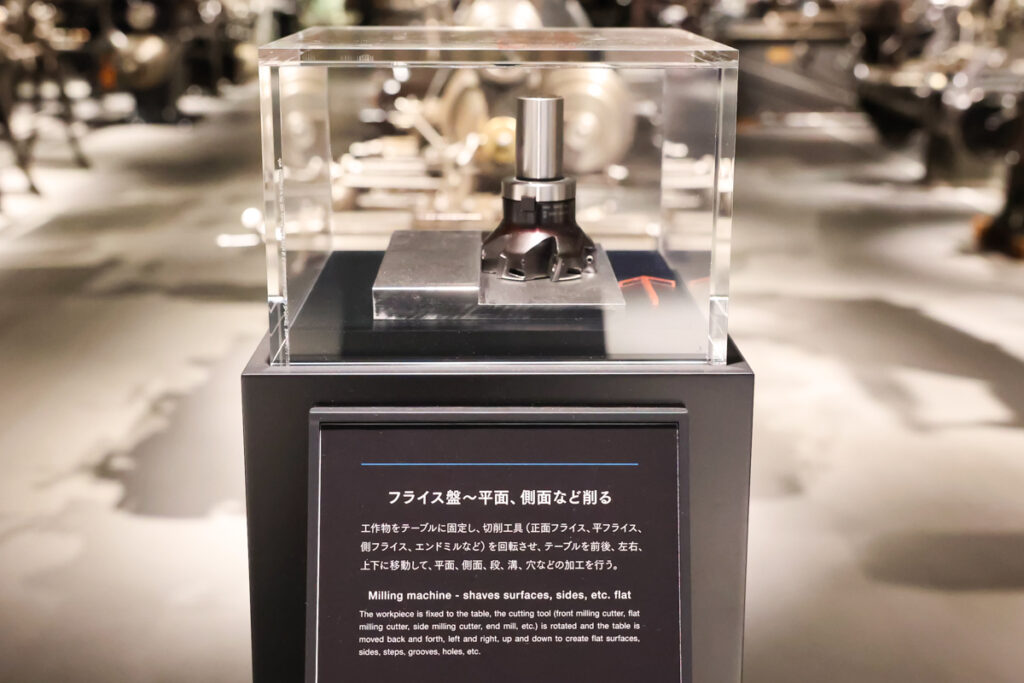

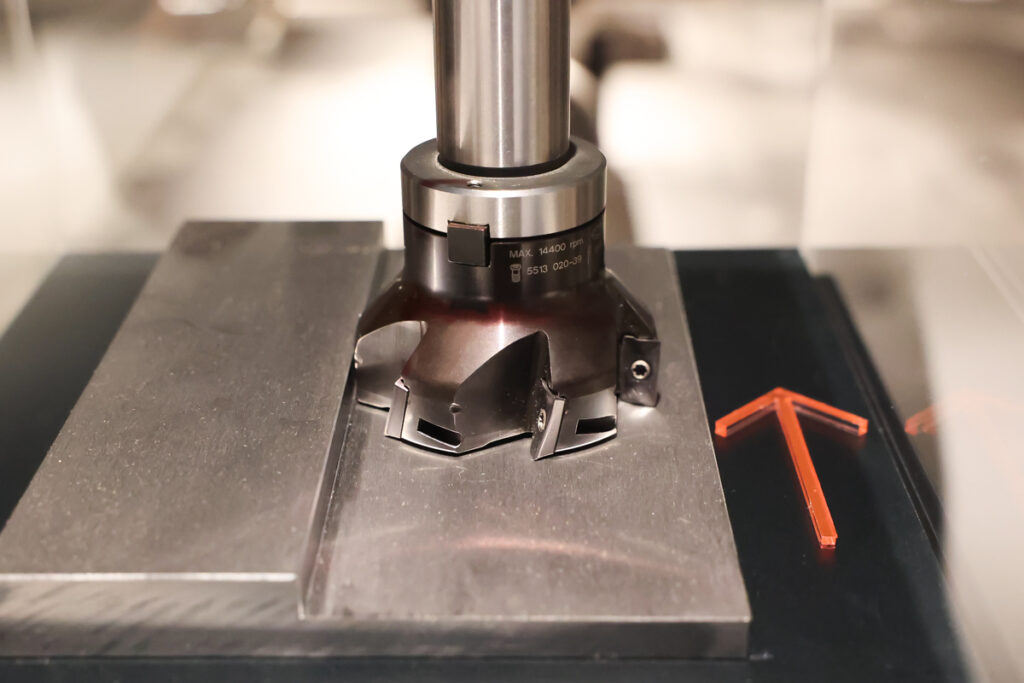

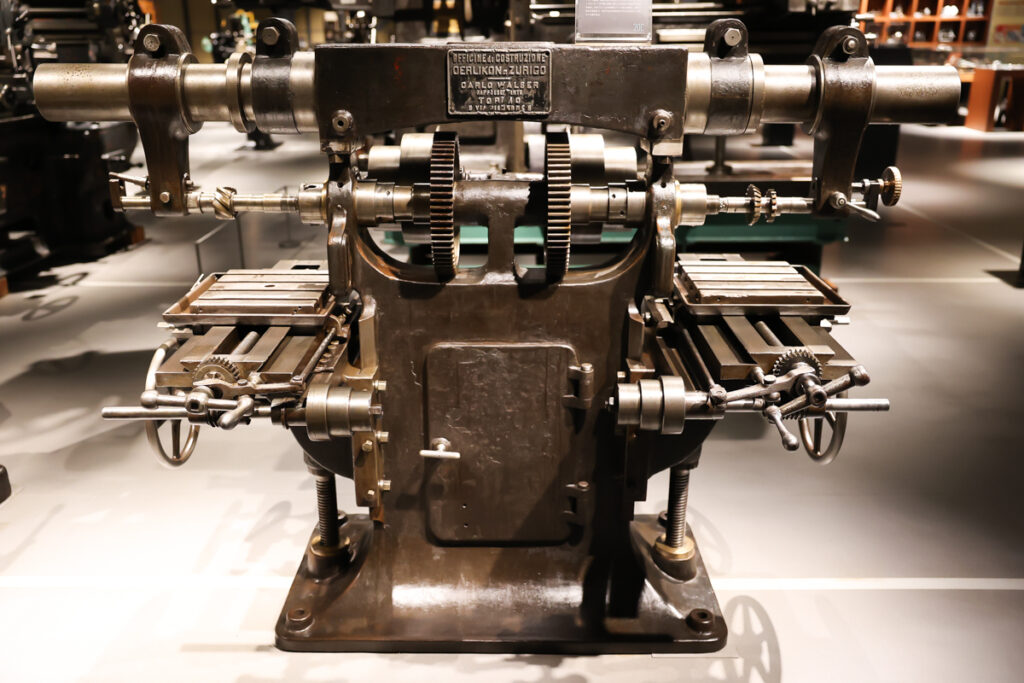

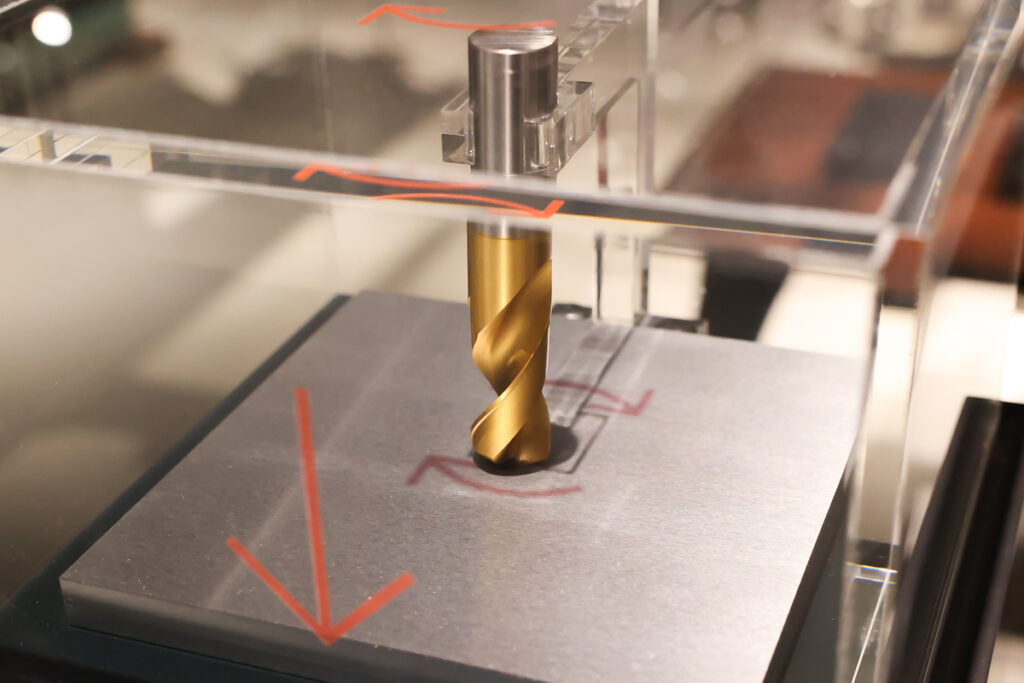

「旋盤」に続いて展示されているのが「フライス盤」です。

「フライス盤」は「平面、側面などを削る」と紹介されています。

「フライス盤」の加工方法がイメージできる切削工具と被削材の展示がこちら。

展示品の中で最も古い年代の「フライス盤」は1900年代初期にイタリアで製造された「両頭横フライス盤」です。

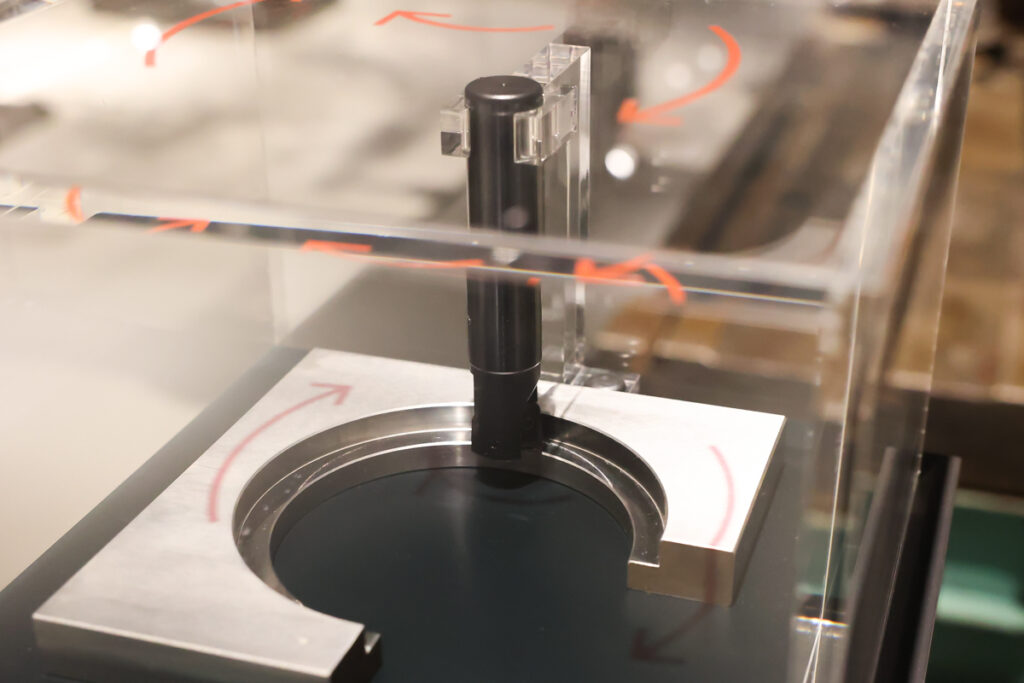

中ぐり盤

「フライス盤」に続いて展示されているのが「中ぐり盤」です。

「中ぐり盤」は「穴の内側を削る」と紹介されています。

「中ぐり盤」の加工方法がイメージできる切削工具と被削材の展示がこちら。

展示品の中で最も古い年代の「中ぐり盤」は1800年代後半にイタリアで製造された「横中ぐり盤」です。

ボール盤

「中ぐり盤」に続いて展示されているのが「ボール盤」です。

「ボール盤」は「穴をあける」と紹介されています。

「ボール盤」の加工方法がイメージできる切削工具と被削材の展示がこちら。

展示品の中で最も古い年代の「ボール盤」は製造時期・製造国不明の「卓上ボール盤」です。

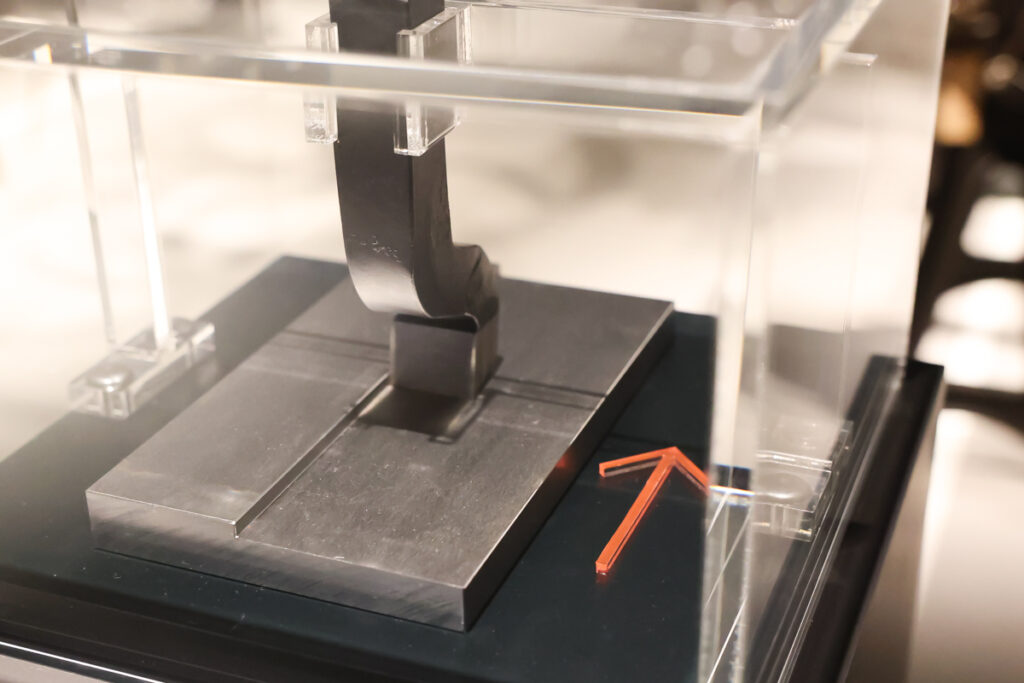

平削り盤・形削り盤

「ボール盤」に続いて展示されているのが「平削り盤・形削り盤」です。

「平削り盤・形削り盤」は「平面を削る」と紹介されています。

「平削り盤・形削り盤」の加工方法がイメージできる切削工具と被削材の展示がこちら。

展示品の中で最も古い年代の「平削り盤・形削り盤」は1850年頃にイタリアで製造された「形削り盤」です。

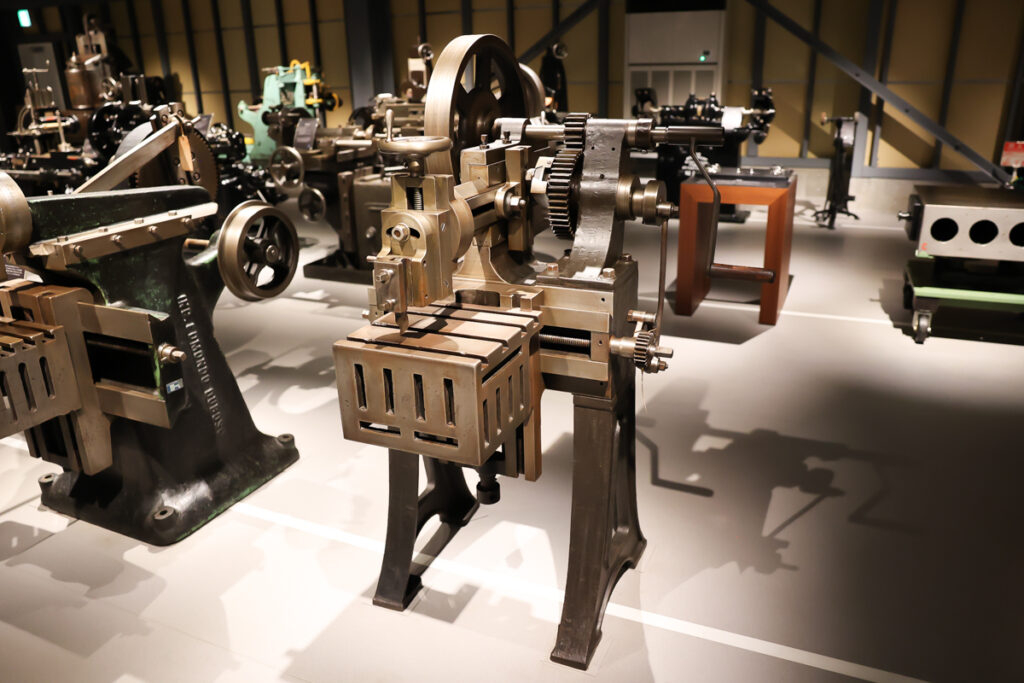

歯切り盤

「平削り盤・形削り盤」に続いて展示されているのが「歯切り盤」です。

「歯切り盤」は「歯車の歯を削る」と紹介されています。

「歯切り盤」の加工方法がイメージできる切削工具と被削材の展示がこちら。

展示品の中で最も古い年代の「歯切り盤」は1800年代末期にイタリアで製造された「歯車形削り盤」です。

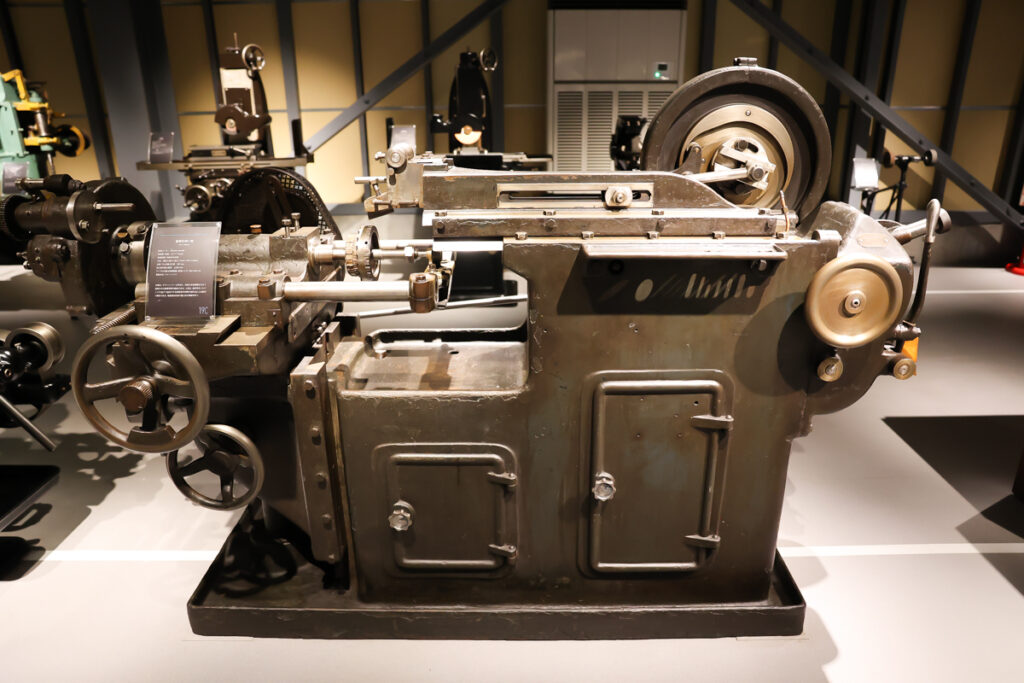

三共工作機械資料館の工作機械動態展示

三共工作機械資料館には工作機械が動態保存されており、「形削り盤」と「普通旋盤」が動いている様子を見ることができます。

「形削り盤」「普通旋盤」ともに1800年代中期にアメリカで製造されたもので、200年以上前に海外で製造された工作機械が動く様子に感動します。

駆動方式はラインシャフトで、動態展示のために革製ベルトを特注で製作されたとお聞きしました。

「形削り盤」と「普通旋盤」が実際に動いている様子がこちらです。

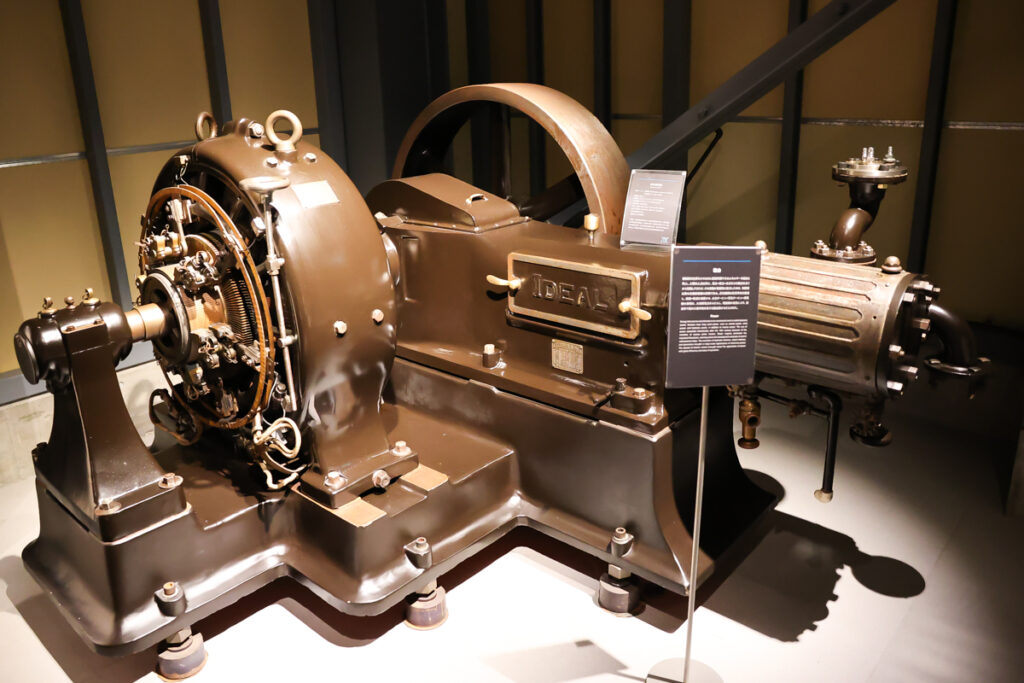

当時の動力源の1つである「蒸気発電機」も展示されています。

1910年以降に製造されたもので、蒸気機関を動力とした直流発電機です。

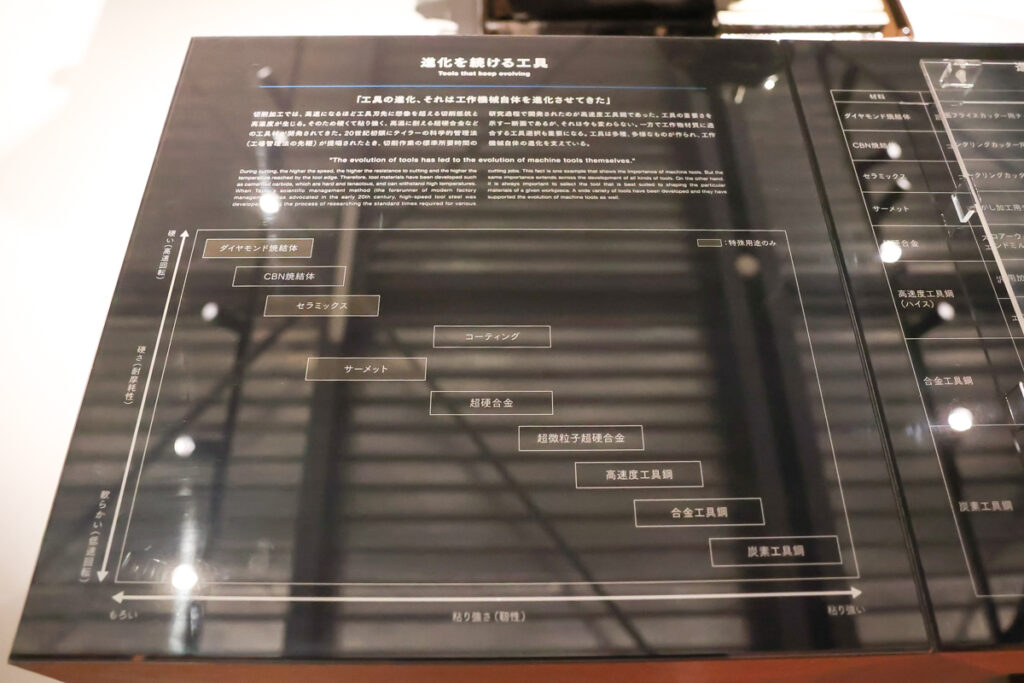

三共工作機械資料館の切削工具展示

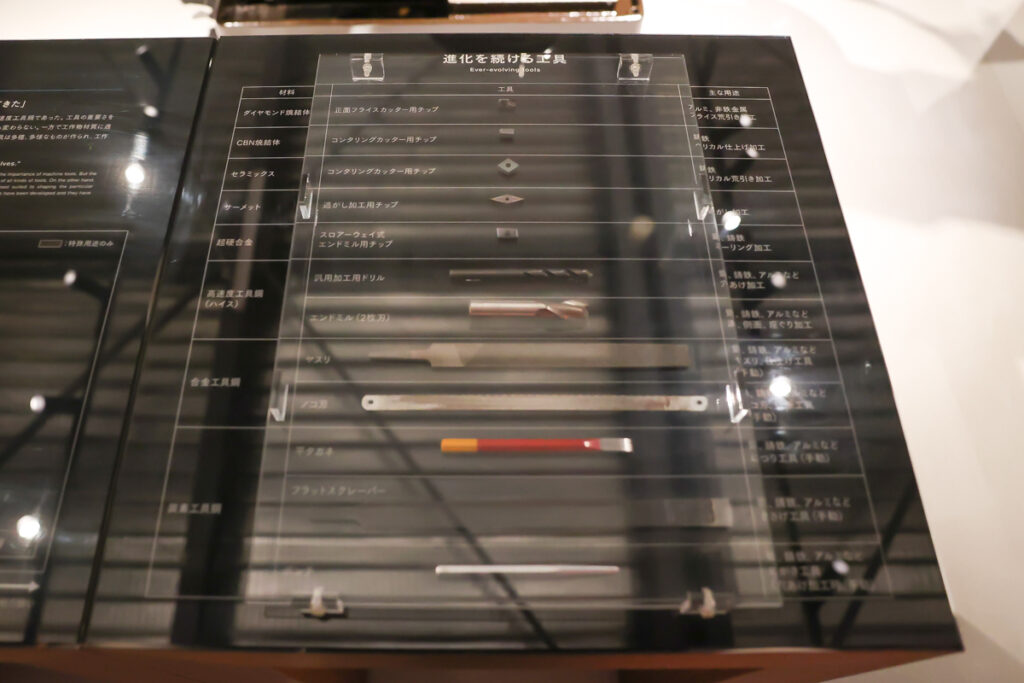

三共工作機械資料館には切削工具を解説するエリアが存在し、「進化を続ける工具」と題して「工具の進化、それは工作機械自体を進化させてきた」と紹介しています。

工具材種についての解説を見ることができました。

工具材種ごとの切削工具(実物)が展示されています。

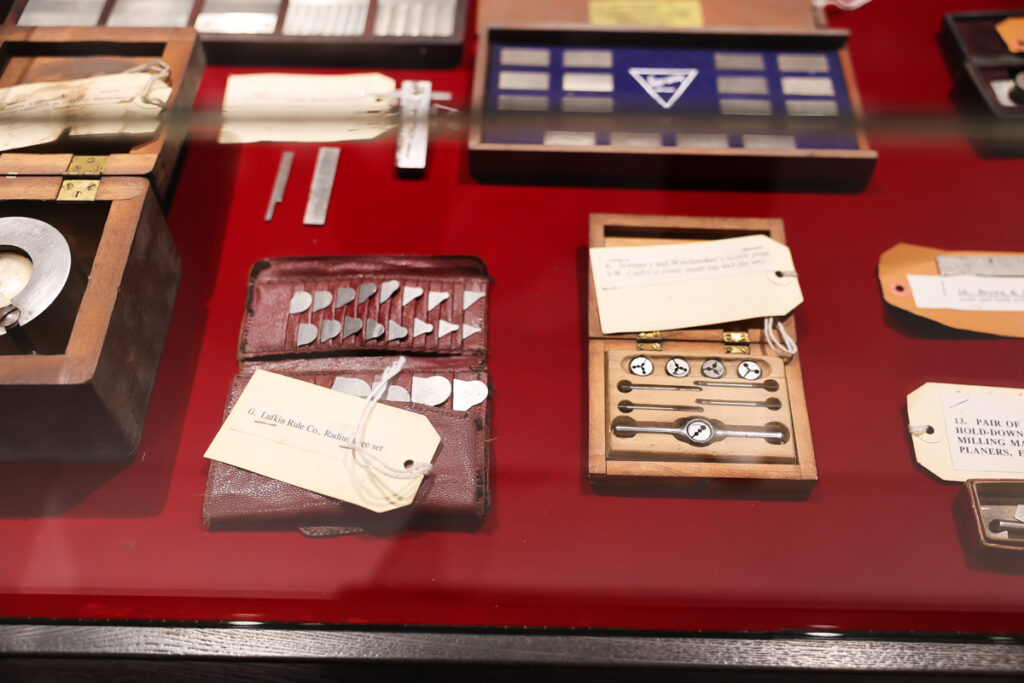

三共工作機械資料館の測定機器展示

三共工作機械資料館には測定機器を解説するエリアが存在し、「測定技術と生産方式の進化」と題して「測定機器の精度向上によって実現した互換性生産方式」と紹介しています。

マイクロメーターとノギスが用意され、実際に測定することができました。

精度の高い測定機器の登場によって、同じ精度の部品ならどれでも組み立てられる互換性生産方式が確立し、大量生産が実現しました。

部品の互換性においては、工作機械の高い精度だけでなく加工時の補助具である治具の存在が重要であり、測定器具は関連性の高い展示となっています。

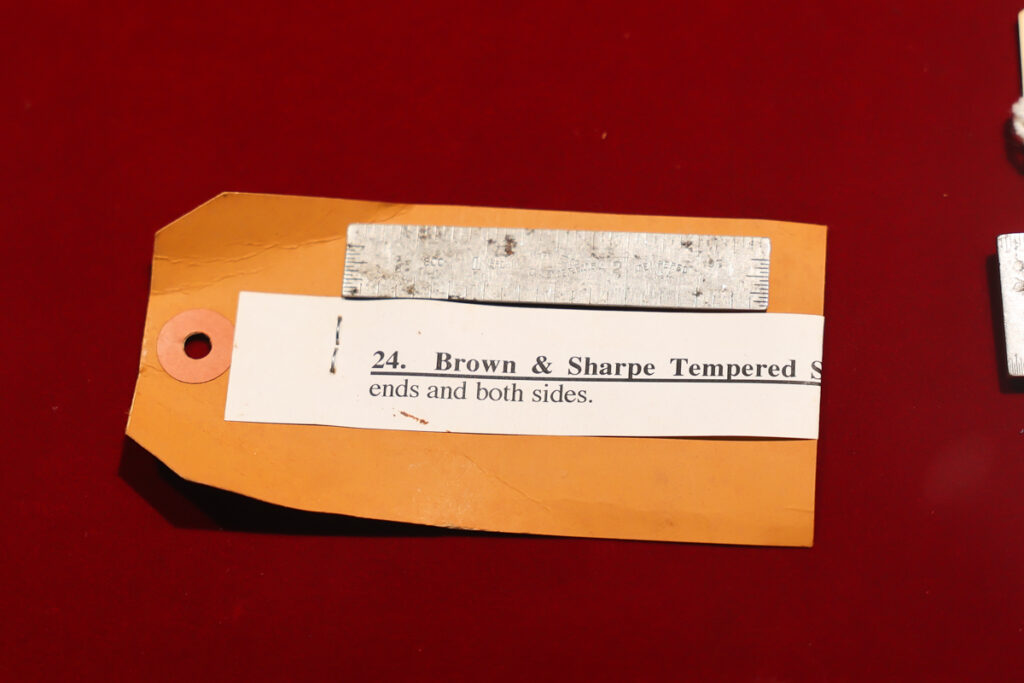

18世紀ごろの測定機器が88点展示されています。

測定機器も工作機械と同じく、展示されているのは海外製です。

ブラウン&シャープ社のマイクロメータ。

ブラウン&シャープ社は、マイクロータが機械工場に必須の精密測定具であると考え、市場性を見極めて1877年に商品化(読み0.001インチ=約0.025㎜)しています。

この頃、アメリカではミシン産業が盛んになりはじめており、ブラウン&シャープ社が誰もが買える価格でマイクロメーターを販売したことで機械加工の精度向上に貢献しました。

その他にもたくさんの測定機器が展示されています。

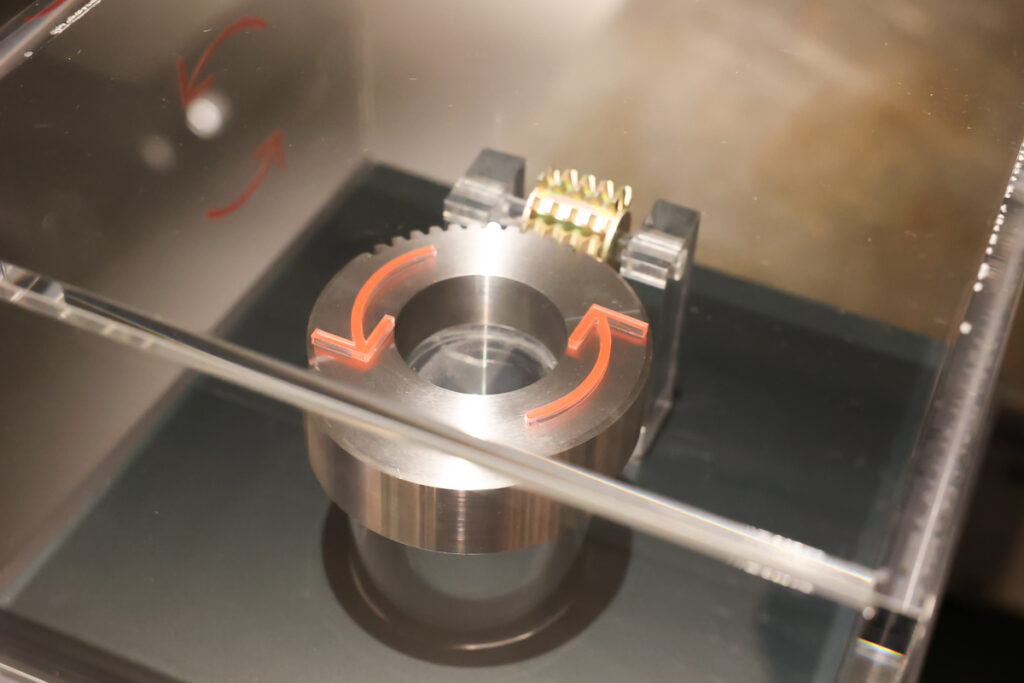

三共工作機械資料館の機構模型展示

三共工作機械資料館には機構模型が展示されています。

機構模型とは、機械の基礎である機構について機械運動の根本原理を明快に説明するものです。

当時、機構模型は発明者や学生向けに製作され、島津製作所から125モデルが販売されており、このうち39モデルが三共工作機械資料館に展示されています。

当時の資料を基に、三共製作所の新入社員の皆さまで毎年機構模型を復元製作されているとお聞きしました。

訪問タイミングによって新たな機構模型を見ることができるかもしれません。

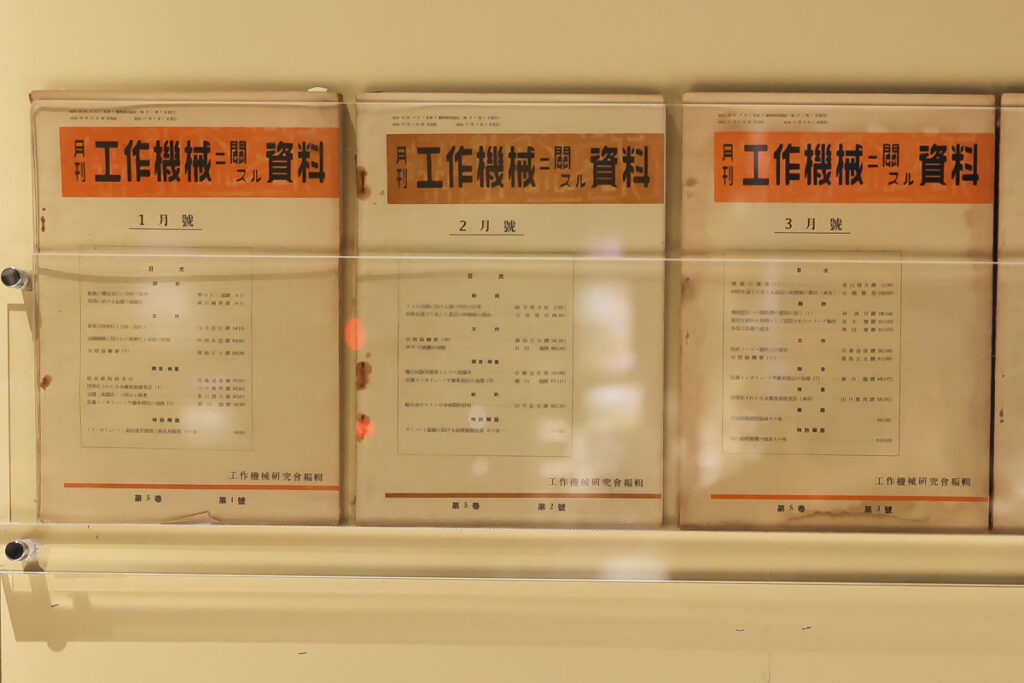

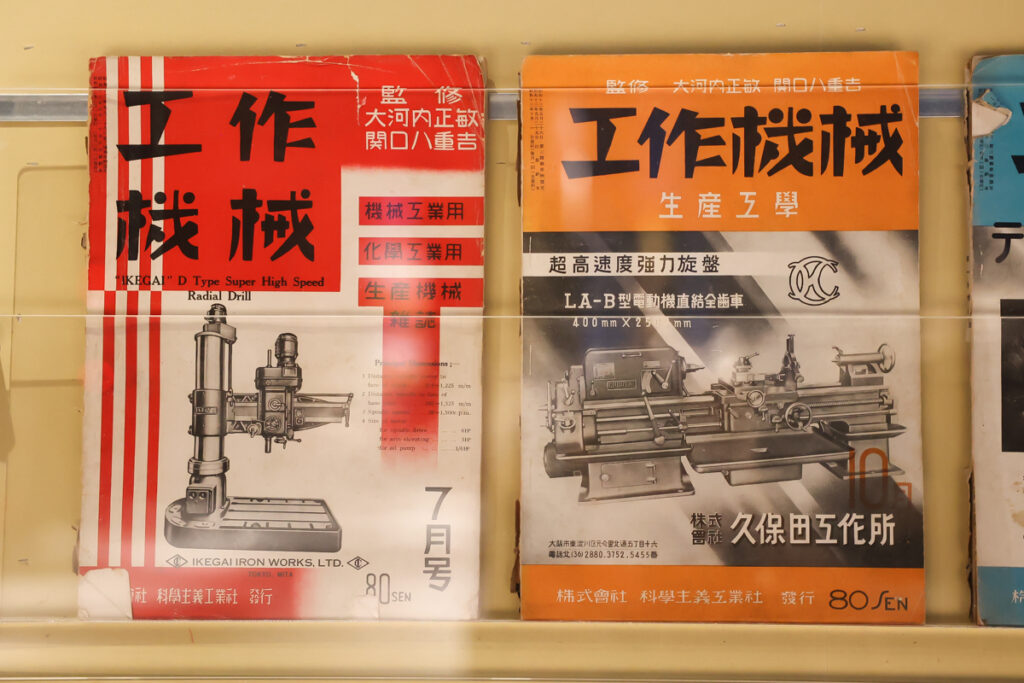

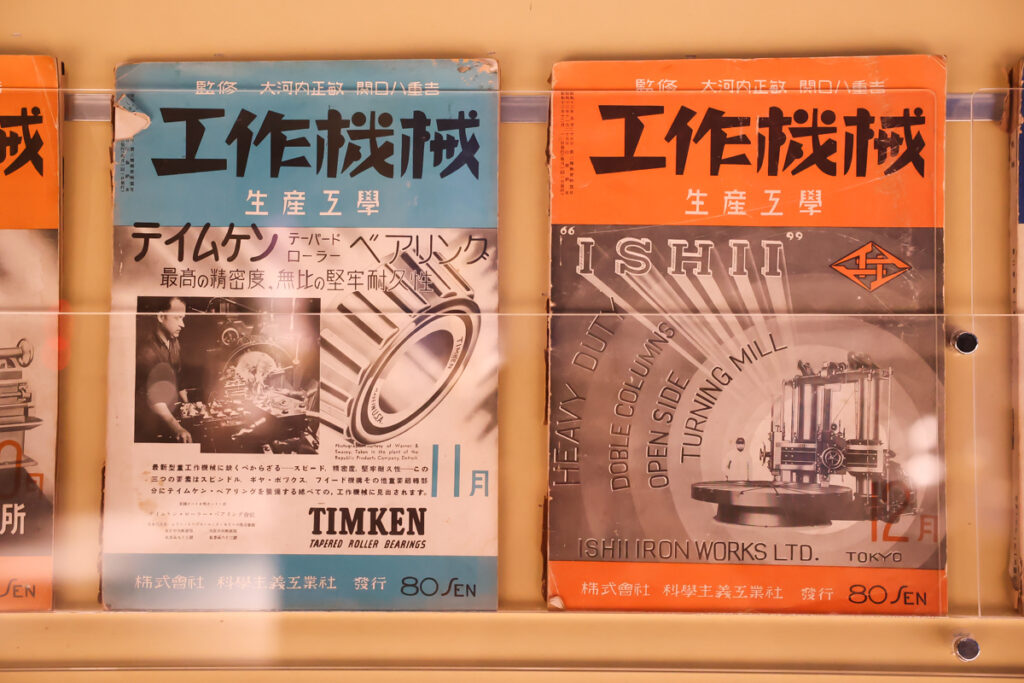

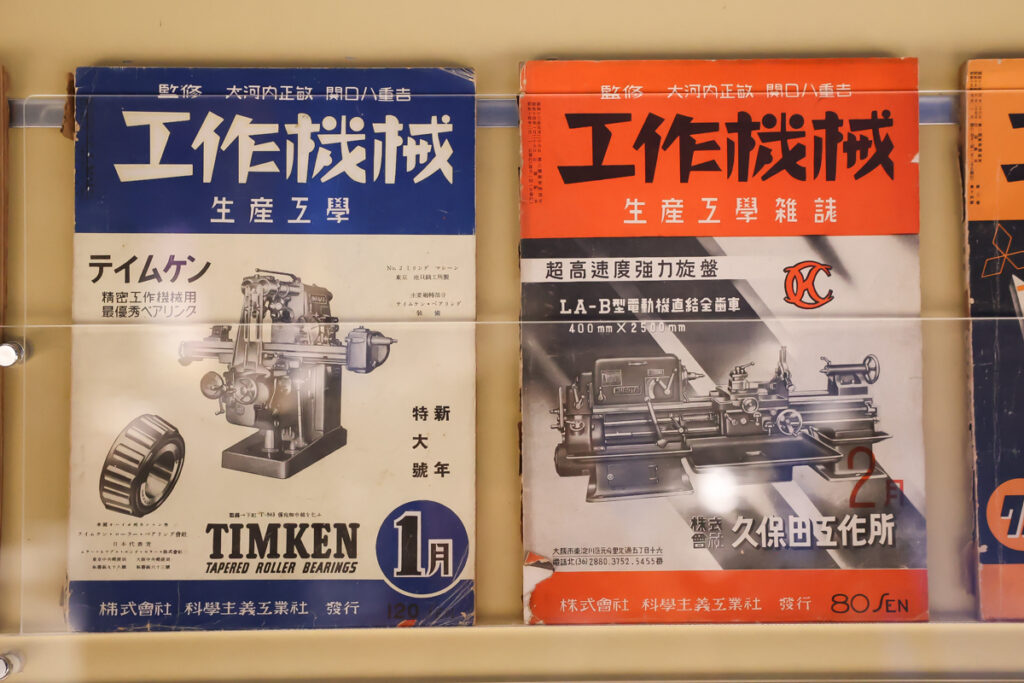

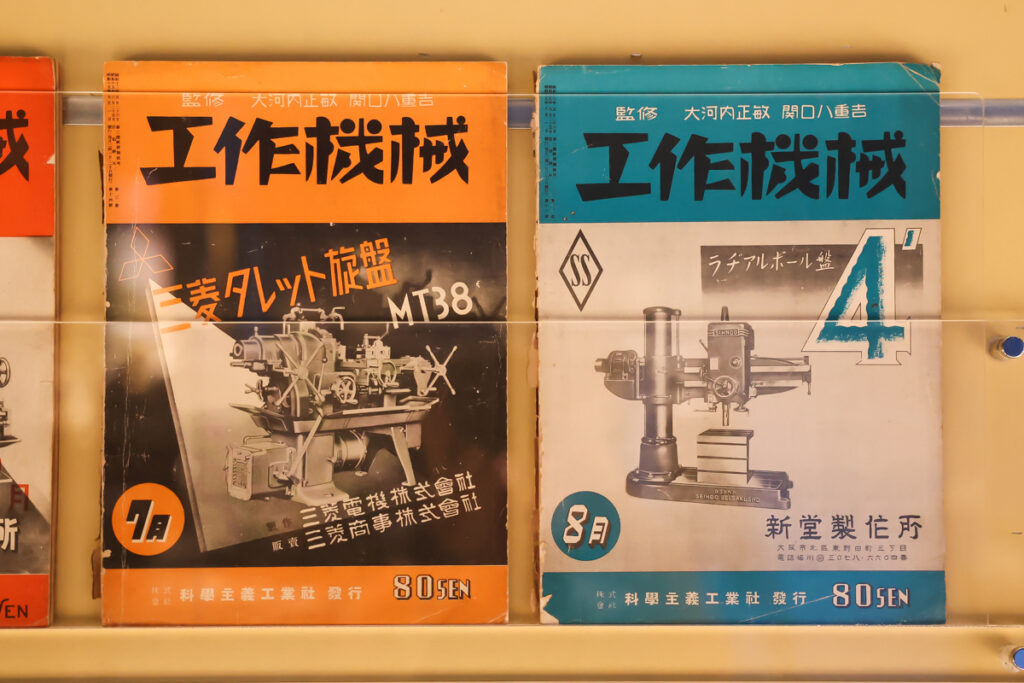

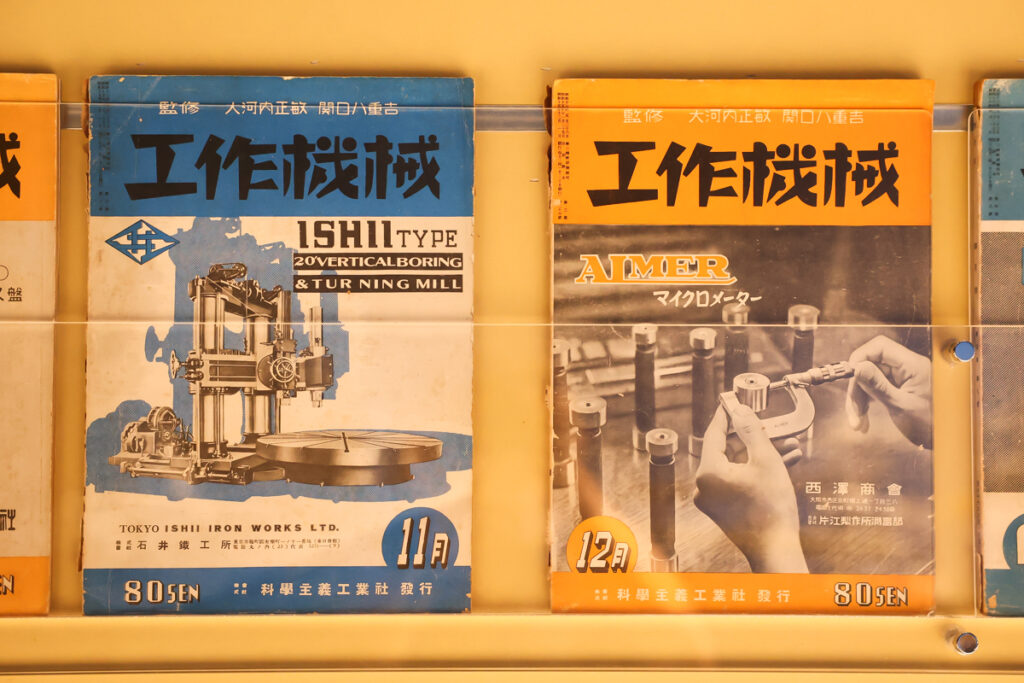

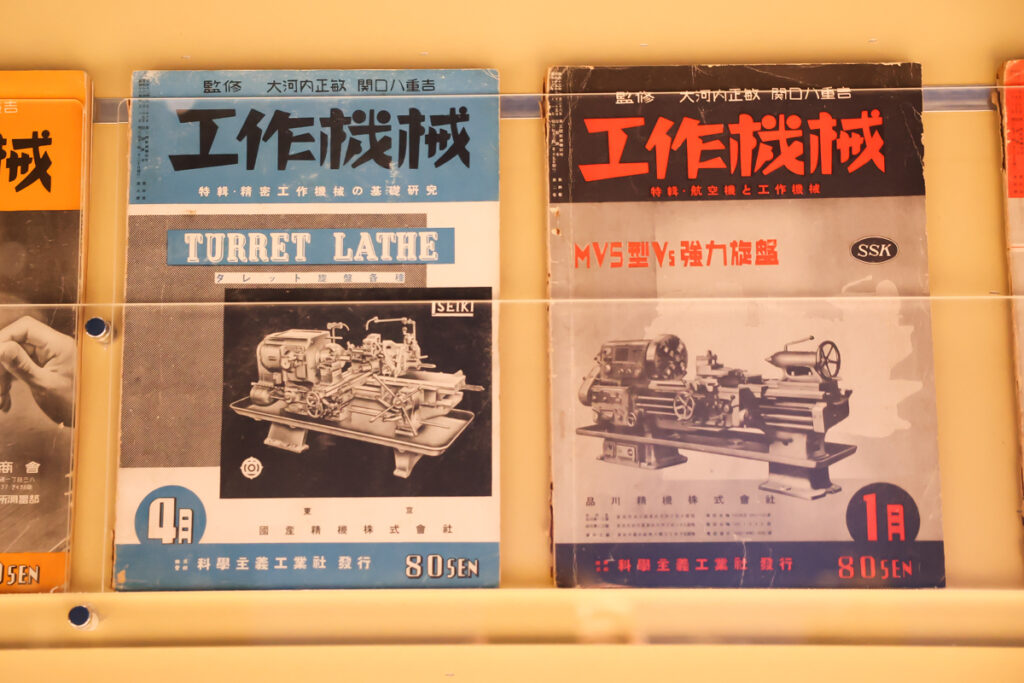

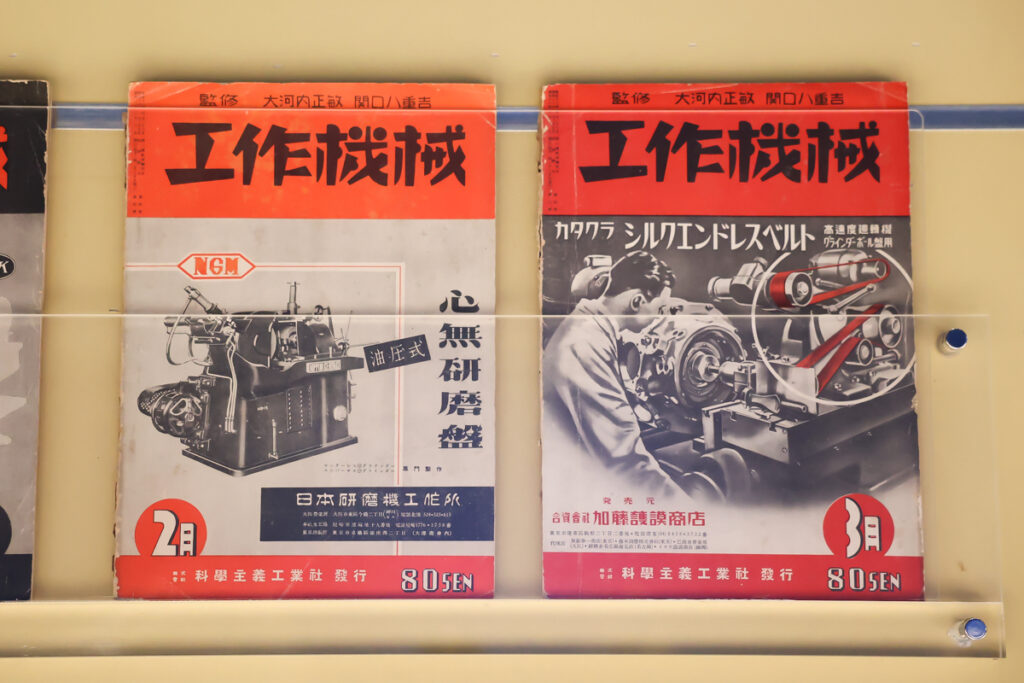

三共工作機械資料館の専門誌展示

古い工作機械の専門誌も展示されていました。

出版されているのは「工作機械研究舎」でしょうか。

こちらは「株式会社科学主義工業社」が出版した専門誌。

少し中を見せていただきましたが、専門誌の内容は記事+広告で構成されており、記事レイアウトなどが今とほとんど変わっていないことに驚きました。

編集長コメント

「三共工作機械資料館で切削加工の歴史を見て学ぶ」いかがでしたか。

イギリス・アメリカ・ドイツ・日本の工作機械と切削加工の歴史について調べていたこともあり、展示内容と展示方法のこだわりを理解することができました。

工作機械を中心とした切削加工の歴史が学べる施設としての三共工作機械資料館の魅力がこの記事で伝わっていれば嬉しいです。

個人的にオススメなのが、工作機械による加工方法を説明した切削工具と被削材の展示です。

こちらは切削工具の展示と言っても過言ではなく、工作機械とセットで見ることで加工方法の理解度が高まる素晴らしい仕掛けだと思いました。

さらに、本記事とあわせて読んでいただきたい記事を紹介します。

三共工作機械資料館の展示物とも関連性の高い内容として、「イギリスにおける工作機械と切削加工の歴史」と「アメリカにおける工作機械と切削加工の歴史」を読んでいただくと、工作機械の技術変遷を確認できると思います。

関連記事

- 歴史的価値のある工作機械を見ることができる施設9選と機械遺産・重要文化財

- イギリスにおける工作機械と切削加工の歴史

- アメリカにおける工作機械と切削加工の歴史

- ドイツにおける工作機械と切削加工の歴史

- 戦前の日本における工作機械・切削工具と切削加工の歴史

執筆者情報

本記事はタクミセンパイの服部が執筆・編集しました。

私は工具メーカーでの営業とマーケティングの経験を活かし、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」を2020年から運営しています。

私(服部)の実績や経歴については「運営について」に記載しています。

タクミセンパイとして収集した最新情報をもとに、ここでしか読めない独自視点の記事や調査データを提供しています。

中立的な立場として発信する情報は、読者から「信頼できる」と高い評価を得ています。

メールマガジンのご案内

タクミセンパイでは月に1回メールマガジンを配信しております。

お届けする内容としては下記になります。

・切削工具・切削加工業界の新着オリジナル記事

・切削工具・切削加工業界のオススメ記事

・イベント情報

・会員優先のキャンペーン・イベント情報

ご興味のある方は「メールマガジンのご案内」ページをご確認ください。

会員登録は無料でいつでも退会可能です。