企業アカウントを作成して運用してみたいが、会社に許可してもらえるか、続けられるか不安で困っていませんか。

この記事を書いた私は工具メーカーでの営業・マーケティングの経験を活かし、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」を2020年から運営しています。

「切削工具のタクミセンパイ」のアカウントで2020年からXを活用し、毎年フォロワー数を1000人獲得している経験から本記事を書きました。

本記事では企業アカウントが「攻め」のSNS運用をして存在感を高める方法ついて解説しています。

この記事を読むことで、SNSを活用するための「攻め」のヒントを得ることができます。

企業アカウントにおける攻めのSNS運用

本記事では企業アカウントが「攻め」のSNS運用に取り組んで、存在感を高める方法ついてまとめています。

わたしは製造業、その中でも切削加工という分野でSNSを活用しています。

その経験をもとに本記事を執筆していますが、製造業に限らず幅広い業界で役立つ情報だと考えます。

現在、私が属している切削加工業界ではSNSの活用が進んでいます。

製造業で活用されている代表的なSNSとしてX(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなどがありますが、テキストのみの投稿が可能であるXが製造業と相性が良く、ここ数年で活用が急速に伸びています。

記事執筆時(2025年2月)で、Xフォロワー数が1万人以上の企業アカウント(切削関係)が登場しています。

製造業でSNS活用が進んでいるため、「SNSを始めるべきか」「SNSに力をいれるべきか」と悩む企業も増えてきていると予想します。

企業のSNS活用で大事なことは、SNSをプロモーションとして「攻め」で活用しつつ、一方で炎上やクレームを避けて安全にSNSを運用する「守り」の意識が重要であることです。

SNSを日常的に見ている潜在顧客や商社が増えてくると、SNSにアカウントが存在しない→話題にならない→顧客の選択肢から外れる、といった流れで企業の「認知」において不利になってしまうと考えます。

そのため、「攻め」のSNS運用を進めていないと、顧客の選択肢から外れてしまうというリスクがある時代になってきました。

SNSは誰でも見ることができる指標として「フォロー数」が公開されているため、フォロワー数を増やして存在感を高める必要があり、そのために「攻め」の運用が必要となります。

本記事では、企業アカウントにおける「攻め」のSNS運用について、取るべきアクションを解説しています。

2020年12月からXの運用をスタートし、毎日投稿で「攻め」と「守り」のSNS運用を続けてきたタクミセンパイの経験をベースとして本記事を書いています。

攻めのSNS運用に必要なこと

企業アカウントが「攻め」のSNS運用をするにあたって、過激な投稿をしたり、長時間SNSを見続けるようなことは必要ありません。

「攻め」のSNS運用する上でポイントとなる「ブランディング」「投稿」「交流」「検索」「イベント」を紹介しています。

また、「攻め」のSNS運用を進める上で目的と目標を明確にすることがオススメですので、そちらについてまずは説明します。

SNS運用の目的と目標がなぜ必要か

「攻め」のSNS運用をするためには、目的を明確にし、目標を設定することをオススメします。

SNS活用の目的と目標が決まっていれば、企業アカウントとしてSNS運用を始めること、SNS運用に時間を使うことを会社に許可してもらいやすくなります。

そして、目的と目標があれば「継続」「中断」「終了」を判断しやすくなります。

社内にはSNS運用に懐疑的な方も多いと思いますので、目的と目標を決めて共有することによって、全社的に応援してくれるようなスタートができると理想的です。

投稿ネタを集める上でも、協力いただける方が多いと運用も楽になります。

SNS運用の目的

SNS運用の目的は、企業ごとに異なると思います。

参考として、私が考える企業におけるSNS運用の目的「企業認知を高める」を共有させていただきます。

製造業における多くの企業は展示会に出展して新規顧客を獲得し、新規注文を増やすことを目指していることが多いと思います。

他にも新規注文を増やす方法はありますが、「展示会は効率がいい」「新規の顧客との出会いは展示会が適している」と評価されるケースが多いです。

展示会は通常、ブースのサイズや装飾がリード獲得数に大きく影響します。

企業規模が大きい会社は展示会に使える予算に余裕があるため、有利なブース位置を獲得し、ブースサイズや装飾を豪華にすることで、たくさんの人を集めることができます。

つまり、出展するだけである程度のリード獲得が期待できます。

一方で、予算がない企業は、奥まった位置にブースが配置され、ブースにお金をかけることができず、出展しているだけでは人を集めることが難しいという課題があります。

しかし、「攻め」のSNS運用に取り組むことで、その課題をクリアできると考えます。

SNSではフォロワー数が客観的な指標となるため、フォロワー数の多さで企業の存在感を高めることが可能です。

「攻め」のSNS運用で存在感を高めておくと、会場内のどこにどんな形で出展していたとしても、わざわざ探して足を運んでくれる方が現れます。

これはSNSの運用によって企業認知が高まっているからです。

企業ごとにSNS運用の目的は異なると思いますが、私は企業認知を高めることを目的に「攻め」のSNS運用をするのが良いと考えます。

目的設定の参考にしていただければと思います。

SNS運用の目標設定

SNS運用の目的が決まったら、次は目標を設定しましょう。

目標としては「フォロー数」を指標にするべきです。

目標を設定することで、「継続」「中断」「終了」の判断ができるようになります。

目標とは別に、目標達成のための日々の管理項目として、投稿継続日数・投稿数・フォロワー数を確認し、投稿に対するリアクションで内容の改善を続けていくことをオススメします。

ただし、SNS運用は効果が出るのに時間がかかるという難しさがあります。

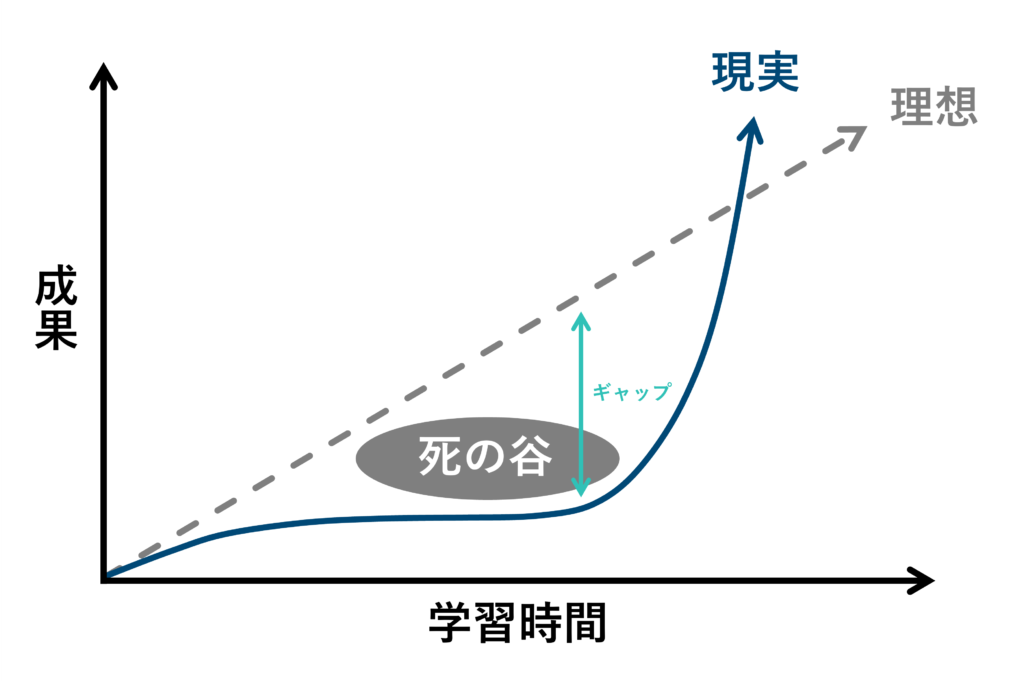

下記はマーケター栗原氏が図解する「学習曲線と死の谷」です。

コンテンツ作成にかける時間と成果の理想と現実にはギャップがあり、最初は成果が出なくても、知見とデータが溜まっていくと精度が上がって結果が出るといったものです。

SNS運用においては、運用継続期間とフォロワー数として考えることができます。

死の谷の段階で数値的 • 心理的なストレスで投資を縮小して止めてしまうため、企業のSNSの運用の継続は難しいといえます。

具体的には、日々のSNS投稿から試行錯誤を繰り返し、効果が出始めるために少なくとも2~3か月はかかります。

この2~3か月を準備期間と考え、それ以降は目標に向けて取り組むイメージとなります。

さらに、SNSでフォロー数が増えて企業が認知されたからといって、すぐに売り上げにつながるわけではありません。

つまり、SNSの費用対効果を判断することが難しいということです。

多くの企業がこれらの理由でSNSを継続できないことから、継続するだけで差別化できるとも考えられます。

SNSにおいて有利なポジションを獲得することで得られるメリットは大きいため、長期的な視点で取り組む必要があると考えます。

また、これらの難しさがある中でSNS運用を継続するためには、企業として失敗を許せる社風が重要です。

失敗を繰り返し、死の谷を乗り越えた先に成功があるため、企業はそれを応援する立場でなければなりません。

参考として、2022年から毎日1~3投稿を続けている「切削工具のタクミセンパイ」のフォロー数の実績について、製造業の中でも切削工具というニッチな領域ではありますが、1年で獲得できるフォロワー数は1000人程度です。

設定する目標として、まずは1年でフォロワー数を「1000人」獲得することを目指してみてはいかがでしょうか。

アカウントのブランディング

「攻め」のSNS運用に取り組むためには、アカウントのブランディングが重要です。

SNS開始初期においては優先度が低いですが、長期的にフォロワー数を伸ばしていくためには、アカウントのブランディングによって魅力を高め、差別化していく必要があります。

その際に、企業としてのブランドを強く出す、アカウントを運営するSNS担当者(中の人)のキャラクターを活かす、この2つの方向性があります。

Xは投稿だけでなく交流がフォロワー数を増やす上で重要になってくるため、適しているのはSNS担当者(中の人)のキャラクターを活かすことです。

SNS担当者は、企業代表として責任を持って運用する「守り」の姿勢だけでなく、フォロワーを増やすために親しみやすさを発揮するといった「攻め」のキャラクターも発揮する必要があります。

非常に重要なポジションであり、必要となるスキルも多い仕事であるため、適切な人材を確保するだけでなく、時間を確保して取り組む必要があると考えます。

攻めのSNS投稿

まずはSNSの「投稿」についてです。

SNS上では投稿をしない限りアカウントの存在を知ってもらうことが難しく、認知されません。

よって、投稿によってアカウントの存在を発信し、認知してもらうことでまずはフォロワー数を増やしていくことが必要です。

「攻め」のSNS投稿に必要な「投稿タイミング」と「投稿内容」を紹介します。

投稿タイミング

投稿数が多ければ多いほどアカウントを知ってもらう機会が増えるため、毎日投稿が理想です。

そして、毎日決まった時間に投稿することをオススメします。

決まった時間に投稿することで、SNS利用時間帯を共にする常連フォロワーを獲得することができます。

常連フォロワーはアカウント開設初期の成長において重要な存在となります。

常連フォロワーが増えることで交流も進みやすくなるため、SNSを常に利用している時間帯を持つことが大切になってきます。

投稿時間については、所属する業界でどのタイミングが最も見てもらいやすいかを意識しましょう。

私が所属する製造業では、朝の時間帯(7~8時)に情報収集されている個人の方が多く、企業アカウントは9~17時がアクティブだと感じています。

勤務時間と投稿したい時間が異なる場合は、予約投稿機能を活用します。

このように、見てもらいやすい時間帯に投稿タイミングを設定することで、フォロワー獲得効果を高め、常連フォロワーを増やすことにつながります。

投稿内容

投稿内容について、「企業アカウントがSNSを活用するための運用体制づくりと注意点」の「投稿の基本」で解説した「避けるべきテーマ」と「SNS担当者の個人的な投稿」は大前提として気を付けましょう。

そして、SNSコミュニケーションの基本として、投稿内容をフォロワーがどのように感じるか、誰に見られても恥ずかしくないかの基準で考えていくことが大切です。

アカウント開設初期は挨拶などから始めるので問題ありませんが、徐々にフォロワーが欲しい情報を発信して「攻め」のSNS運用に移行していくことを目指しましょう。

フォロワーが欲しい情報については、後述の「攻めのSNS交流」と「SNS検索で攻める」を参考にしてください。

投稿の文字数は、読みやすさの視点で短ければ短い方がいいです。

Xの有料会員では長文の投稿が可能ですが、長文の場合は一部が非表示になってしまうのでオススメしません。

また、文字だけでなくその業界でしか見られないような画像・動画を活用することが重要です。

製造業ではサイズ(大きい・小さい)・速さ・複雑さを表現できるものは反応が期待できます。

サイズ(大きい・小さい)については比較対象と一緒の画像を、速さや複雑さは動画で投稿するとわかりやすいです。

毎日投稿の運用が難しそうと感じられる方も多いと思いますので、「X(旧Twitter)で毎日投稿を続けるためのコツとネタ8選」の記事を公開しますので参考にしてください。

攻めのSNS交流

タイミングと内容を意識して毎日投稿ができるSNS運用体制が整ったら、次は「交流」です。

SNS運用の難しさの1つが、投稿頻度を増やすだけではフォロー数が伸びないことです。

フォロワー数が伸び悩んだタイミングで必要になってくるのが、SNSでの交流です。

「攻め」のSNS交流に必要な「コメントを使った交流」と「展示会を通じた交流」を紹介します。

コメントを使った交流

Xはコメントがお互いのフォロワーにも見える仕組みになっているため、コメントを使った交流によってフォロワー数を増やすことが可能です。

一方でInstagram、Facebook、YouTubeなどはコメント欄を開いて確認する必要があり、他の人からは見えにくい仕組みになっています。

投稿に対するコメントは投稿内容を評価する上で重要な要素です。

そして、この貴重なコメントを交流に活かすことでさらにフォロワー数を増やすことができます。

コメントをもらいやすい関係性を築く上で、前述の「毎日決まった時間に投稿する」ことで常連フォロワーを獲得することが重要になります。

コメントに対する返信は、投稿内容以上にSNS担当者のキャラクターが現れ、SNS担当者に興味を持ってもうらキッカケになります。

フォロー済みアカウントと知らないアカウントのやり取りを見て、「フォローしてみたい!」という気持ちにさせることができれば成功です。

1日に投稿できる数は限界がありますが、コメントは増やしやすく、かつフォロワー数増加に効果があります。

ただし、コメントでのやり取りは交流において重要ですが、長いやり取りは新規フォロワーが入りにくい雰囲気を出してしまうため、一度の投稿に対して1~3回のやり取りで終えることが望ましいです。

コメントのやり取りを通じて、フォロワーの理解度を上げることもポイントです。

展示会を通じた交流

SNS上での交流が増えると、展示会でのリアルな交流に発展することがあります。

展示会に出展する場合、SNS担当者(中の人)がブースにいる時間を発信しておくと、フォロワーが会いにきてくれます。

SNS上の交流だけでなく、対面での交流によってよりフォロワーとの距離を縮め、フォロワーの理解度を上げましょう。

展示会に参加する場合は、コメントなどで何度か交流したことがある企業アカウントについて、展示会でブースに訪問して、SNS担当者に直接ご挨拶することでさらに関係性を深めることができます。

名前もわからず、アポなしでブースにいって「SNS担当者の方いますか?」と聞いても、私の経験上きちんと対応してくださることが多いです。

もちろん事前にブースにいることが投稿内容から確認できていたり、DMでやり取りできる関係であればアポを取っておくとスムーズです。

普段SNSで交流をしていると、初めて直接会ったとしてもコミュニケーションがうまくいくケースが多いです。

そして、対面で直接名刺を交換してそれぞれの所属などが明らかになることで、これまで以上にSNSでのコミュニケーションが盛り上がることが多いです。

また、お互いに連絡先を交換することで、具体的なコラボレーションなどの話も進めやすくなりますので、SNS担当者は展示会を活用すべきだと考えます。

SNS検索で攻める

続いて「検索」について紹介します。

「攻め」のSNS運用をする上で、どんな投稿がフォロワーに受けるのか、理解を上げるで検索して情報を自ら取りにいくことが重要です。

「攻め」のSNS検索に必要な「エゴサーチ」と「アンケート機能で調べる」を紹介します。

エゴサ―チ

会社名・ブランド名・製品名を定期的にSNSで検索(エゴサーチ、略してエゴサと呼ばれます)することで、「攻め」のヒントを得ることができます。

また、クレームに関する情報を見つけることで「守り」にもつなげることが可能です。

会社名・ブランド名・製品名に関するポジティブな投稿に対しては、「いいね!」や「リポスト」などのリアクションを、必要に応じてコメントにて「ありがとうございます!」などの対応ができると理想的です。

ポジティブな内容は拡散されやすく、フォロワー数増加につながります。

また、「SNSで○○といった評価をいただいています!」など、SNSで集めた情報を「攻め」の投稿のネタに活用していきましょう。

クレームについて、まずは内容を社内に情報展開し、製品・サービスの向上につなげることが必要です。

クレーム投稿に対するリアクションは運用に慣れてからでも十分ですが、「貴重なご意見ありがとうございます。製品改善につなげさせていただきます。」などのコメントで真摯な対応をすることで、フォロワーの印象をポジティブなものに変えることもできます。

また、「○○といった意見から、○○をご用意しました!」など、不満の情報をプラスの情報として発信できるようになれば、こちらも反応が期待できます。

アンケート機能で調べる

フォロワーの理解度が高まってきたら、反応が期待できるテーマでアンケートを取ってみることをオススメします。

Xの標準機能として誰でもアンケートを作成できます。

アンケートは拡散もされやすく、興味関心が近いフォロワーにとって「結果を見たい!」という欲求を刺激できます。

Xのアンケート機能は選択肢を4つしか設定できません。

「結果だけ見たい人」「アンケート対象ではない人」の回答を排除するために、下記のようにアンケート対象者を記載した上で「回答結果を見る」を設けて3択で回答してもらう方法がオススメです。

SNSイベントで攻める

SNSの投稿を工夫して交流することでフォロワー数を増やし、さらに検索することでフォロワーの理解度が高まってきたら、SNSでのイベント開催をオススメします。

「攻め」のSNSイベントとして代表的な「#イベント」と「プレゼントキャンペーン」を紹介します。

#イベント

「#イベント」を主催することで、アカウントの存在感をさらに高め、フォロワー数を増やすことができます。

「#イベント」はフォロワー数が少なくてもできるイベントで、かつ無料で開催できるのでオススメです。

フォロワーが興味を持つ要素を入れた#(ハッシュタグ)を使い、同業の企業アカウント、ユーザーを巻き込んで盛り上げることができると理想的です。

切削工具の情報を発信するタクミセンパイでは、7月5日「切削工具の日」に「#切削工具の日」のハッシュタグを使って、たくさんの方に切削工具の画像・動画を投稿してもらいました。

2024年に開催した際は、170件以上の画像・動画が投稿されました。

フォロワーだけでなく、偶然「#切削工具の日」を知った方も参加されていました。

投稿の一部を「【2024年】#切削工具の日 投稿まとめ Part1」「【2024年】#切削工具の日 投稿まとめ Part2」にまとめていますので、参考にしてみてください。

「#イベント」を盛り上げるポイントとしては、まずはいつ開催するかを知ってもらうために定期的に告知をしておくことです。

「#切削工具の日」は数週間前から告知を開始し、1週間をきってからは毎日カウントダウンしていました。

イベント自体を知ってもらえないと参加してもらうことができず、投稿してもらうためには事前の準備が必要なので周知が重要です。

もちろん周知ばかりでフォローを外したくなるようなアカウントになってはいけないため、他の投稿とのバランス、投稿内容を変えながら発信できることが望ましいです。

私の場合は、仲良くしていただいているアカウントに直接DMを送り、事前に個別でも参加をお願いをしていました。

DMでやり取りできる関係が構築できていると、イベント参加のお願いをしやすいのでオススメです。

手応えを感じることができれば、SNSの年間行事として定期的に開催することで、2回目以降は労力を抑えて運用することも可能です。

また、#(ハッシュタグ)に権利はありませんが、最初に使い始めた方がその#を活用できる有利なポジションを獲得することができます。

プレゼントキャンペーン

2つ目のイベントとして「プレゼントキャンペーン」を紹介します。

「#イベント」と異なり、プレゼントキャンペーンはプレゼントを用意して発送する必要があるため費用が発生します。

フォロワーとの関係性が弱いタイミングでプレゼントキャンペーンを開催してしまうと、一時的にはフォロワー数が増えますが、すぐにフォローを外されてしまって費用対効果が低くなってしまいます。

そのため、交流や検索によってフォロワーの理解度を高め、フォロワーが欲しくなるようなプレゼントを用意できるタイミングでの実施が理想的です。

そして、手に入れた方がSNSにプレゼント画像を投稿してくれるような、積極的なアカウントが確認できてから開催することをオススメします。

私も周年イベントとしてプレゼントキャンペーンを開催し、コアなファンだけが欲しくなるアイテムを用意しました。

プレゼントがコアなファンに向けたものであったため、フォロワー数はそこまで増えませんでしたが、応援してくれる熱心なフォロワーとの距離感が縮まったと感じます。

換金性が高いプレゼントを用意してしまうと、懸賞目当てのアカウントが大量に参加します。

フォロワー数は増えますが、キャンペーン後にフォロワーを外される可能性は高いです。

定期的にプレゼントキャンペーンを実施する場合は、これら懸賞目当てのアカウントによる拡散を期待するという考え方もありますが、できればフォロワーが欲しくなるものを用意できるといいと考えます。

編集長コメント

「企業アカウントにおける攻めのSNS運用」いかがでしたか。

企業アカウントが「攻め」のSNS運用をして存在感を高めることで重要になっているため、本記事を参考にしてもらえれば嬉しいです。

「企業アカウントがSNSを活用するための運用体制づくりと注意点」にて守りのSNS運用についても紹介していますので、あわせてご活用ください。

関連記事

執筆者情報

本記事はタクミセンパイの服部が執筆・編集しました。

私は工具メーカーでの営業とマーケティングの経験を活かし、切削工具と切削加工業界に特化した専門サイト「タクミセンパイ」を2020年から運営しています。

私(服部)の実績や経歴については「運営について」に記載しています。

タクミセンパイとして収集した最新情報をもとに、ここでしか読めない独自視点の記事や調査データを提供しています。

中立的な立場として発信する情報は、読者から「信頼できる」と高い評価を得ています。

メールマガジンのご案内

タクミセンパイでは月に1回メールマガジンを配信しております。

お届けする内容としては下記になります。

・切削工具・切削加工業界の新着オリジナル記事

・切削工具・切削加工業界のオススメ記事

・イベント情報

・会員優先のキャンペーン・イベント情報

ご興味のある方は「メールマガジンのご案内」ページをご確認ください。

会員登録は無料でいつでも退会可能です。